Article list記事一覧

タイプじゃないけど、突き動かされて動いてみたらそこには新しい出会いが待っていた【俳優・鷲尾昇さん】

地域住民の困ったときの駆け込みの場『 Riat!(リアット) 』複数店舗経営を実現しませんか?<PR>

PASSPO☆卒業後、フリーランスを経て仕事の幅を広げるために自らの手で法人を設立した奥仲麻琴さんの現在地

主婦から起業するには?成功例や「アイデアが何もない」からスタートできる働き方・おすすめも紹介!

起業を簡単に!始めるための3ステップとスマートフォンだけで始められる仕事

「水曜どうでしょう」がヒットしたのは“楽しく仕事をする難しさ”を乗り越え、自分の欲求に素直にやってきたから。藤村・嬉野Dが語る仕事観_後編

副業はどのように探すのがいい?探し方やおすすめの副業サイトも紹介

「水曜どうでしょう」藤村・嬉野Dが“フリーより自由な会社員”になれた理由_前編

劇作家:根本宗子さんは広い視野で演劇界の今後を見据えて新たな挑戦をし続ける

土日におすすめの副業とは?メリットや注意点も紹介

起業が怖いと思うあなたへ!怖い理由と失敗しないための5つのステップ

大学生に選ばれる副業は?バイト以外でおすすめ13選!在宅でいくらまで?意外なお金の稼ぎ方も紹介

個人事業主になれない人はいる?必要な手続きや注意点を解説

“迷う時間がもったいない”理想の30代に向かい、転職活動を開始したプロゲーマー・ぴよねねさん

諦めずに1mmでも前進し続けていれば“覚悟を持って飛び立てる日”は必ずくる。フリー8年目で持てた覚悟。俳優:佐藤絵里佳さん

会社員の副業はいくらから確定申告が必要?副業所得の20万円ルールを解説

日本人初のプロゲーマー・ウメハラ(梅原大吾)さんは、挑戦しないで後悔するなら失敗した方が良い!“大丈夫、死にはしない”と前人未到の地をゆく

個人事業主の確定申告に103万円の壁は関係ある?初めての申告前に知っておきたい豆知識

副業の確定申告、20万円の壁を超えたらどうなる?初心者向けにわかりやすく解説!

起業が怖いと思うあなたへ!怖い理由と失敗しないための5つのステップ

借金がある企業の買収・売却は可能?M&A時のリスクと注意点を解説

保育園M&Aの成功ポイント:事業譲渡と株式譲渡の違いと選び方

職場の居心地が悪いと感じたときの対処法!原因と改善策を徹底解説

経営者の視点:名刺コスト削減のポイント

無償の事業譲渡は本当にお得?隠れた税金リスクと回避策

早期退職で成功する人と失敗する人の違いとは?メリット・デメリットと失敗しないためのポイント

事業譲渡時の負債の引き継ぎ方:リスク回避のためのポイント解説

従業員持株会への株式譲渡は得か?メリット・デメリットと活用ポイント

公務員が賃貸用不動産を受け継いだら?相続後の資産運用と法的制限を解説

個人事業主必見!医療費の経費計上と仕訳・勘定科目のポイント解説

未成年の子への株式贈与は可能?手続き方法と注意点を解説

吸収分割と事業譲渡の違いを徹底解説!メリット・デメリットと手続きのポイント

株式譲渡に消費税はかかる?課税対象と非課税取引のポイントを解説

事業譲渡時の退職金と勤続年数の扱い方:従業員が知るべきポイント

事業譲渡時の有給休暇の取り扱いガイド:合併・分割別の対応方法

株式譲渡と株式交換の違いとは?それぞれの特徴と活用シーンを解説

個人事業主の肩書きはどう決める?名刺に適した肩書きとルールを解説

個人事業主必見!従業員数に関わる社会保険の加入条件と手続きガイド

自営業 年収と手取りの差は?会社員との比較で見える真実

フランチャイズの仕組みとは?メリット・デメリット・成功事例まで徹底解説

個人でもできる!脱毛サロン開業成功ガイド|差別化戦略と収益アップの秘訣

ラーメン屋開業を成功させる!3つの方法の比較と選び方を完全解説

訪問看護フランチャイズの魅力を解明|市場の可能性と加盟メリットを解説

コンビニの開業資金はどれくらい必要?タイプ別に大手3社徹底を比較!

フランチャイズの解約と違約金|損せずスムーズに解約する方法を徹底解説

フランチャイズの仕組みを解説|メリット・デメリットや事例から学ぶ成功の秘訣

コンビニフランチャイズは本当に儲かる?加盟のメリット・デメリットと成功の秘訣

フランチャイズのロイヤリティ相場を徹底解説|計算方法の種類や業種別相場まで

コインランドリーで開業|初期費用や年収300万円を達成するコツとは

フランチャイズで人気の業種9選|なぜ初心者におすすめなのかを徹底解説

フランチャイズ起業のためのガイド|基礎知識からメリット・デメリットまで解説

プログラミングスクールの開業にはフランチャイズが近道|メリット・デメリットも解説

フランチャイズの開業資金、相場はいくら?資金不足の際に使える融資まで解説

キッチンカーのフランチャイズで成功するために|失敗パターンから学ぶ対策法

理容・美容フランチャイズで独立!メリット・デメリットや初期費用について徹底解説

海鮮丼事業で成功するにはフランチャイズがおすすめ|メリット・デメリットも解説

眉毛サロンをフランチャイズで開業!メリット・デメリットや成功の秘訣を解説

フランチャイズオーナーの年収は?役割や求められる資質まで徹底解説

中古車販売のフランチャイズは難しい?|失敗ポイント4つから紐解く成功の秘訣

”鈴木おさむ”さんが自分とそのアイデアに賭けてくれる人と歩むB To Cファンド

タイプじゃないけど、突き動かされて動いてみたらそこには新しい出会いが待っていた【俳優・鷲尾昇さん】

PASSPO☆卒業後、フリーランスを経て仕事の幅を広げるために自らの手で法人を設立した奥仲麻琴さんの現在地

「水曜どうでしょう」がヒットしたのは“楽しく仕事をする難しさ”を乗り越え、自分の欲求に素直にやってきたから。藤村・嬉野Dが語る仕事観_後編

「水曜どうでしょう」藤村・嬉野Dが“フリーより自由な会社員”になれた理由_前編

劇作家:根本宗子さんは広い視野で演劇界の今後を見据えて新たな挑戦をし続ける

“迷う時間がもったいない”理想の30代に向かい、転職活動を開始したプロゲーマー・ぴよねねさん

諦めずに1mmでも前進し続けていれば“覚悟を持って飛び立てる日”は必ずくる。フリー8年目で持てた覚悟。俳優:佐藤絵里佳さん

日本人初のプロゲーマー・ウメハラ(梅原大吾)さんは、挑戦しないで後悔するなら失敗した方が良い!“大丈夫、死にはしない”と前人未到の地をゆく

エハラマサヒロさんに聞く“楽しい”を仕事にするために、いまできること_後編

“芸人イチの嫌われ者”エハラマサヒロさんは、スピード感のある仕事に夢中_前編

“こども食堂”を支援する社会活動家・湯浅誠氏に聞く“社会のために尽力するという生き方”

カレカノ・プリキュア声優、榎本温子はフリーで“やりたいことを続けるために黒字にこだわる”

ボイストレーナー・YouTubeのおしら(しらスタ)さん「残すものと捨てるものを見極めたら成功できた」

バイト感覚で起業!?数々の失敗から学んだ“成功するための秘訣”をBowers創設者の星野一徳さんに聞く

田村健太郎さんが悩み抜いて選んだ“独立”は“10年後”を考えた末

ブルーオーシャンでの独立。その利点と困難をトピアリーの第一人者・宮崎雅代さんに聞く

技術だけでは手に職はつかない。その理由を高齢者向け爪ケア事業を立ち上げた小磯麻有さんに聞いた

緩やかに世代交代をして、会社と人の良いところに着目。事業承継のコツを「鯉平」5代目に聞く

運動経験ゼロからプロレスラーに!東京女子プロレス中島翔子選手に聞く、天職の見つけ方

副業はどのように探すのがいい?探し方やおすすめの副業サイトも紹介

土日におすすめの副業とは?メリットや注意点も紹介

大学生に選ばれる副業は?バイト以外でおすすめ13選!在宅でいくらまで?意外なお金の稼ぎ方も紹介

会社員の副業はいくらから確定申告が必要?副業所得の20万円ルールを解説

副業の確定申告、20万円の壁を超えたらどうなる?初心者向けにわかりやすく解説!

50代におすすめの副業にはどのようなものがある?おすすめを紹介

複業とは?副業との違いやメリット、具体的な働き方と注意点を解説

複業マッチングサービスとは?業種別おすすめ&案件獲得のコツを解説

【月25万以上】稼げる副業13選!7つのコツとおすすめのサービスを紹介

【月15万以上】稼げる副業13選!7つのコツとおすすめのサービスを紹介

AI副業とは?メリットやデメリット・おすすめの職種や稼ぐコツを徹底解説!

ブログ副業は簡単?|広告収入の仕組みや注意点も解説

副業や企業におすすめの職種|始め方から成功のポイントまでを徹底解説

ポイ活の始め方|向き不向きや注意点、おすすめのポイ活サイトについて解説

初心者が副収入を得るおすすめの方法|副業との違いについても解説

副業で会社設立をするメリットは?|設立した方がいいケースも含めて解説

副収入で確定申告が必要な場合は?|ルールから確定申告の流れまでを徹底解説

副業イラストレーターとして稼ぐ方法|メリットや稼ぐための戦略も解説

副業をしている人の年末調整の方法|確定申告の必要書類や流れも解説

在宅でのデータ入力は稼げる?|メリット・デメリットや他に稼げる副業も解説

フリーランス・個人事業主でも年末調整が必要なケースとは?確定申告との違いも徹底解説

副業フリーランスとは?始め方やメリット・注意点を徹底解説

フリーランスが選ぶべき医療保険は?|プロに聞いたおさえるべきポイント

フリーランスの薬剤師として働く方法|必要スキルやメリット・デメリットも解説

フリーランスと消費税|免税の条件やインボイス制度について徹底解説!

【Webデザイナー必見】フリーランス専門のクラウドソーシングサイトを厳選して紹介!

3度の独立を経て見えた未来|Webディレクターが語るフリーランスの魅力と挑戦

【フリーランス初心者向け】スキルなしの状態から案件を獲得する方法を伝授

フリーランスの看護師になるには?|メリット・デメリットから仕事の探し方まで解説

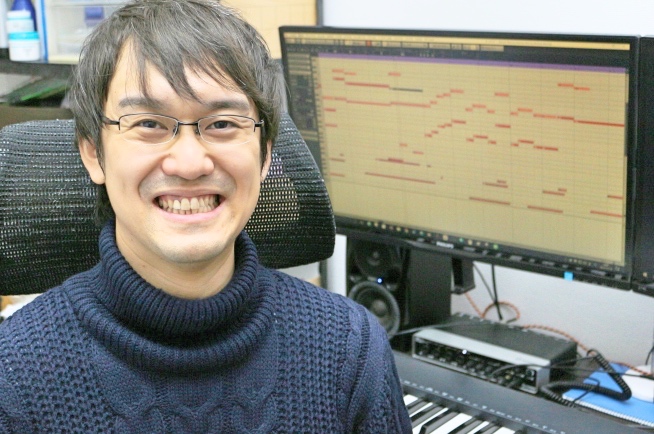

フリーランスの作曲家として成功する方法|プロの成功術を聞いてみた

フリーランスが案件をとるための営業方法|事前準備から営業手法まで解説

フリーランスのための名刺作成ガイド|記載内容からおすすめの印刷所まで解説

フリーランスに必要な簿記の知識とは?|お金のプロに聞いてみた

【フリーランス必見】源泉徴収で損をしないための基礎知識や注意点を解説

【フリーランス必見!】請求書発行で失敗しないための注意点を解説

個人事業主とフリーランスの違いは?|間違えやすいポイントをわかりやすく解説

個人事業主のメリット・デメリットを徹底解説!フリーランス・法人との違いとは?

目指せITフリーランスへの道!フリーランスを継続するコツや案件獲得方法を紹介

フリーランスになるには?向いている職種と知っておくべきメリット・デメリット

フリーランスのエンジニアになるならココ!人気のクラウドソーシングサイト3選

個人事業主の確定申告に103万円の壁は関係ある?初めての申告前に知っておきたい豆知識

【税理士監修】個人事業主が知っておきたい!インボイス制度と青色申告の完全ガイド

所得税・住民税も軽減される! 災害や盗難時に使える「雑損控除」について税理士が解説!

インボイス施行後初の「消費税」確定申告、そのポイントを税理士が解説!

手段を誤ると違法になるかも? インボイス未登録事業者との取引の諸問題を税理士が解説!

事業者が活用したい“補助金”とは?メリット・デメリットをまとめて紹介

2割特例が必ずしも得とは限らない? インボイス制度、消費税の計算方法を税理士が解説!

知らないと実質増税の可能性? 買手としての「インボイス制度」対応方法を税理士が解説!

【税理士監修】補助金と交付金の違いは何?

起業資金を個人で調達するには?知っておくべき7つの方法を解説

脱サラ前に夫婦や家族と確認必須!後悔しない貯金額の決め方【税理士監修】

個人事業主が車を経費にするには? 経費に関する疑問を税理士が解説!

あなたの経費、実は認められないかも? 経費に関する疑問を税理士が解説!

個人事業主は助成金を活用しよう!助成金のメリット・デメリットとは

【事業主控除290万円など】個人事業主が確定申告で控除できる税金について解説

源泉徴収とは? 個人事業主でも源泉徴収義務者になるケースを解説

個人事業主なら知っておきたい青色事業専従者給与と事業専従者控除とは

インボイスの登録はこれだけチェックすればOK! 具体的な手順を税理士が解説!

支払調書とは? 書き方は? 個人事業主にも提出義務はあるのか?

個人事業主が意識しておくべき貯金と節税について

収益とサステナブルを両立する「買取大吉」は、新時代の儲かるビジネスモデル。<PR>

丼丸400店舗への成長の秘訣は、自由な経営と驚きのワンコイン商品にあり。<PR>

徹底したおそうじ品質へのこだわりで、「顧客満足度2年連続No.1」を獲得。<PR>

「笑顔の連鎖」の発信源になりたい。ポップコーンには、その力がある。<PR>

起業時代に苦労して得た、どんな商材でも売れるノウハウを多くの人に伝えたい。<PR>

代理店を”仲間”と考え、”仲間”の成功を第一に考える。CCRがネットショップビジネスで成功した理由。<PR>

普遍的な商売の鉄則はスモールビジネス。永く続けられる秘訣は低コスト構造にあり。<PR>

最小限のコストとリスクで始められる。安全な暮らしを守り喜ばれる仕事を全国に。<PR>

チェーン加盟での苦労をベースに、未経験でも成功しやすい仕組みを確立しました。<PR>

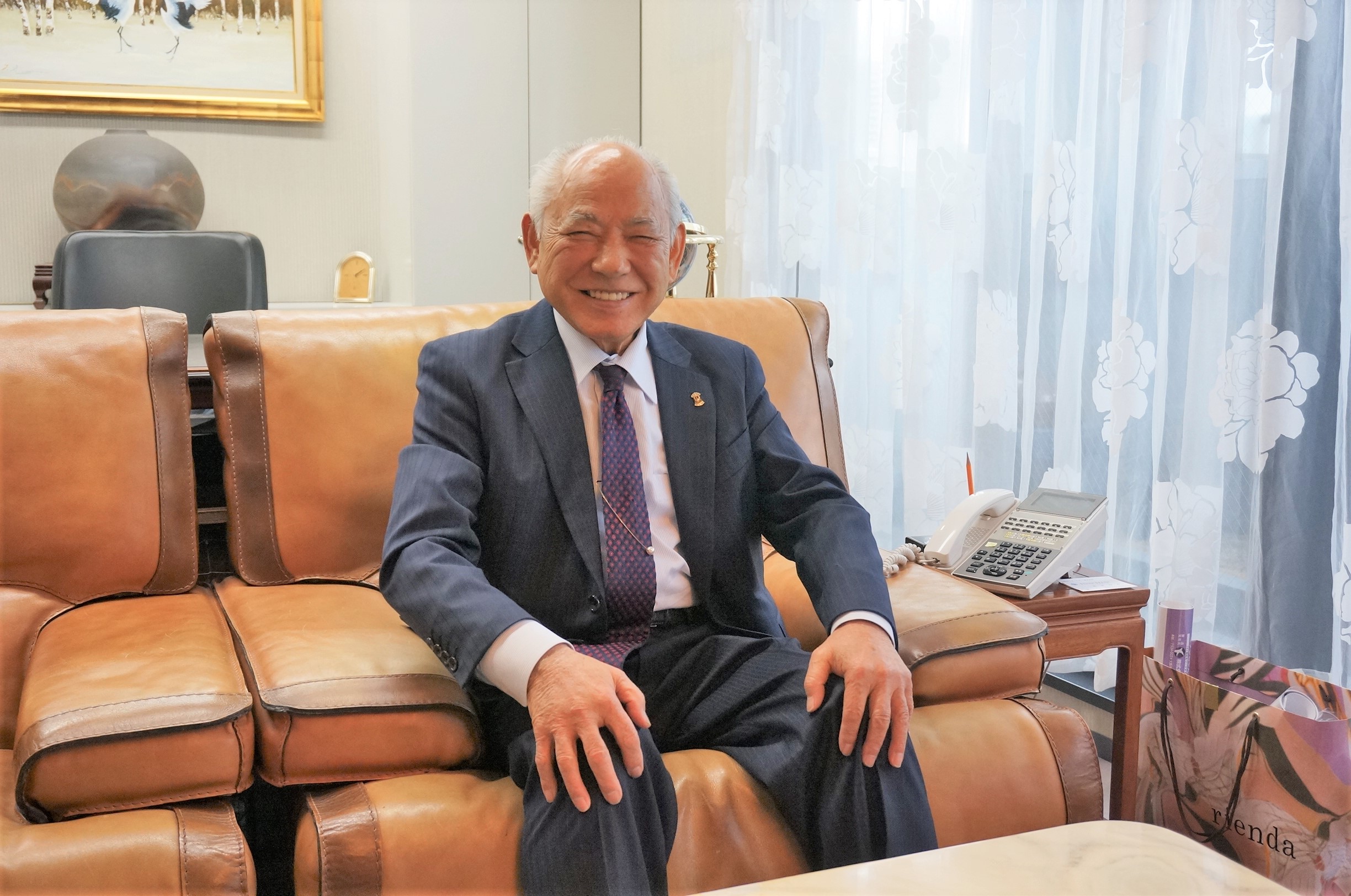

世のため人のために、真面目でコツコツ努力し、働き続ける。私のモットーです。<PR>

私も以前は加盟店でした。だから、加盟店の気持ちがわかります。<PR>