独立・起業の「お金」に関する悩みを、税理士の齋藤雄史先生に解説していただく「税理士が教えるお金と起業」シリーズ。

今回は確定申告シーズン直前ということで、副業をしている会社員に必要な、確定申告書の書き方を解説していただきました。

確定申告とはそもそも何なのか、どの欄にどのような内容を記入すればよいのか。副業している会社員を例に、皆さんに分かりやすい確定申告書の作り方をご紹介します!

まず副業についてもっとよく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。

副業解禁元年に必須の、確定申告書

2018年は副業解禁元年とも言われ、本業とは異なる副業を始めたという方も多いのではないでしょうか。

そして副業による収入に伴って必要になるのは、確定申告です。

確定申告とは、会社員としての収入と副業による収入から、所得にかかる金額(所得税及び復興特別所得税)を算出し、税金を支払うための手続きのこと。

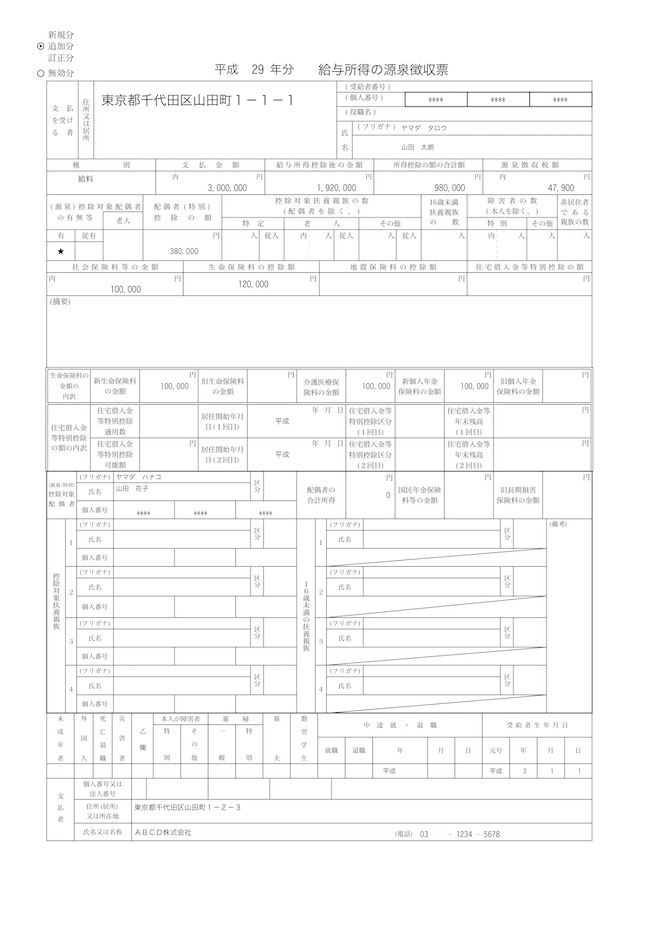

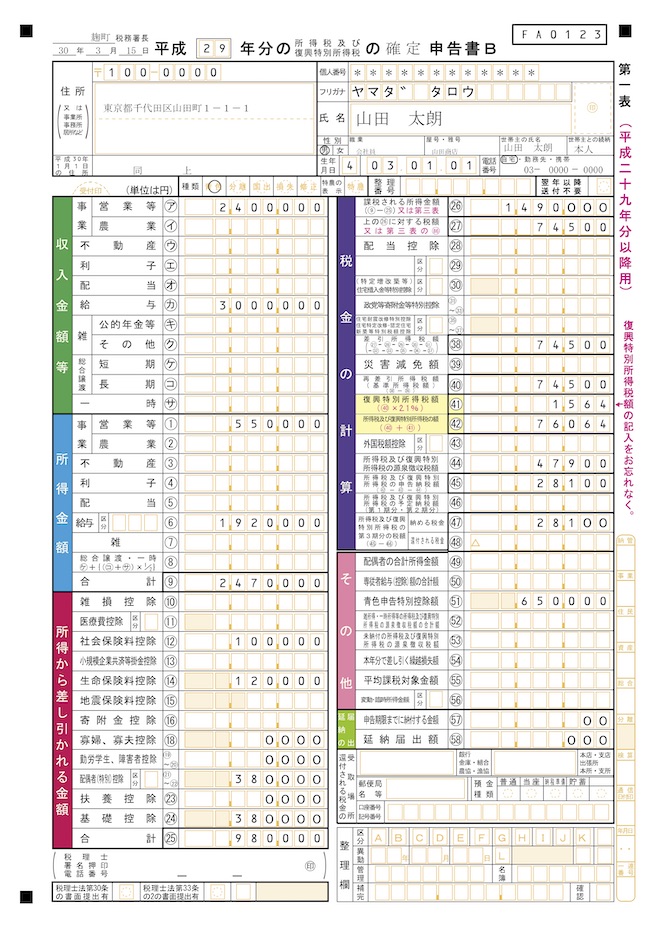

今回は、副業収入がある架空の会社員「山田太朗さん」を元に、実際に確定申告書を作ってみました。ぜひ参考にしてみてください。

名前:山田太朗さん

職業:会社員・個人事業主(副業として個人商店経営)

家族構成:専業主婦の妻がいる

その他:青色申告を行っている、生命保険に加入している、社会保険料控除分は10万円

※注意:本記事では、平成29年分の確定申告書でサンプルを出しています。読者の皆さんは、国税庁のホームページ等や税務署から平成30年分の確定申告書を受け取り、記載してください。

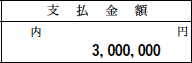

会社員の人は、必ず源泉徴収票をチェック!

会社員の人は、会社が給与から計算し差し引くカタチで所得税を支払っています。一方個人事業主は、自分で所得税を算出し申告、納税をしなければなりません。

源泉徴収票は、会社員としての収入と所得税納税を証明する、とても重要な書類ですので必ず会社から事前にもらうようにしましょう。

項目ごとに徹底解説! 確定申告書の作り方

会社員での収入が明記された源泉徴収票、そして個人事業での収入(請求書等を用意してください)を元に、いよいよ確定申告書を作っていきましょう。

上の画像が、山田さんの確定申告書です。

それでは項目を1つずつ見ていきましょう。

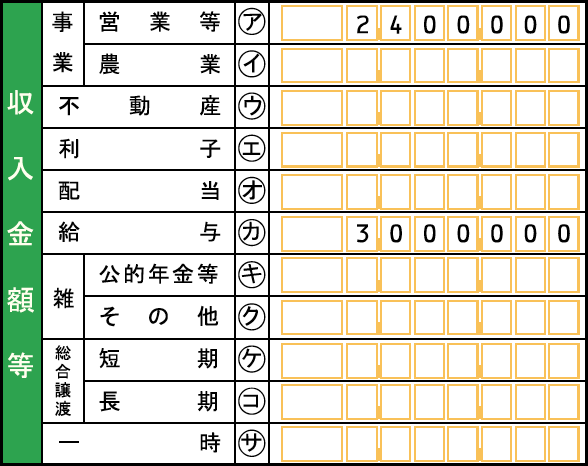

収入金額等

まずは「収入金額等」の欄。

山田さんは個人事業主としての収入が240万円あるので、「ア」の欄に240万円と記入します。

※今回の山田さんは事業所得となるケースです。副業の規模等により、雑所得として「ク」の欄に記入するケースもあります。事業所得になるか雑所得になるか判定は難しいのでプロの税理士先生に聞きましょう。

また源泉徴収票を見て分かる通り、会社員としての収入は300万円あるので「カ」の欄に300万円と記入します。

この「収入金額等」で間違えてはいけないのは、収入金額の総額を明記すること。手取り金額ではないので注意してください。

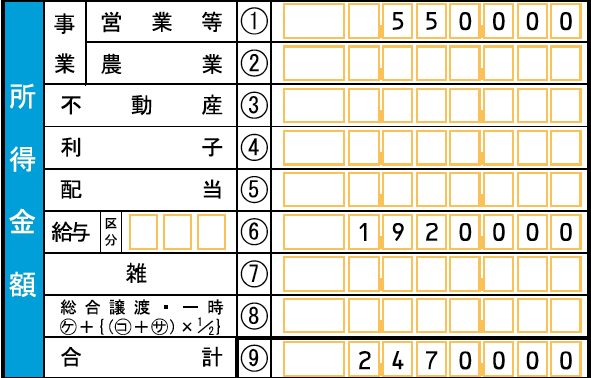

所得金額

次は「所得金額」。

ここには「収入金額等」で記入した金額から、必要経費を差し引いた実際の所得金額(あなたの手元に残った金額)を明記します。

「収入金額等」で記入した「ア」の金額から、必要経費を差し引いた金額を①に記入します。

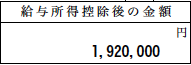

また、源泉徴収票に記入されている「給与所得控除後の金額」を⑥に記載し、①〜⑧を全て合計した金額を⑨に記入します。

所得から差し引かれる金額

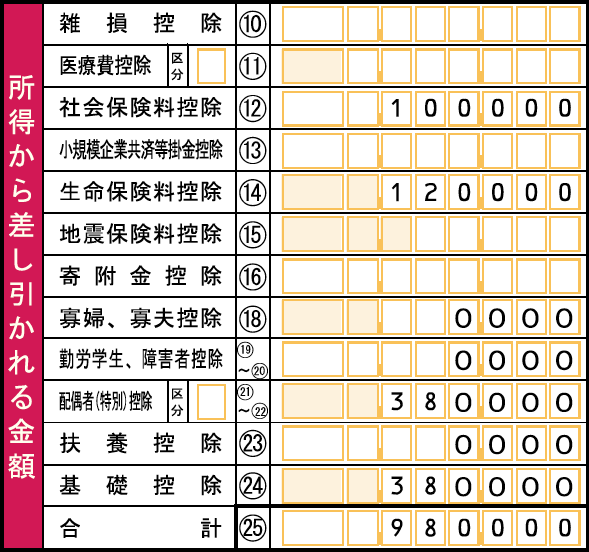

次は「所得から差し引かれる金額」を記入していきます。

所得から差し引かれる金額とは、すなわち「控除」のこと。様々な事情から支払うべき税金の金額を軽減するための項目ですので、1つずつチェックして忘れずに記入しましょう。

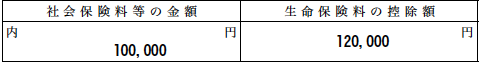

山田さんの源泉徴収票を確認すると、⑫の社会保険料控除、⑭の生命保険控除が記入できます。

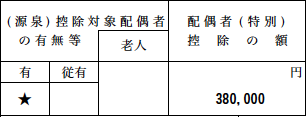

その他、専業主婦の妻がいるので、㉑㉒の配偶者(特別)控除も受けられます。

そして忘れてはいけないのは、誰でも38万円の控除を受けられる㉔の基礎控除。

最後に、⑩から㉔までの合計金額を㉕に記入します。

山田さんの例では以上の内容になりますが、医療費が年間10万円超の人は⑪の医療費控除、ふるさと納税を納付している人は⑯の寄付金控除、こどもなどの扶養対象がいる場合は㉓の扶養控除(こども1人あたり38万円)といった控除が受けられる可能性があるので、自分がどの項目に当てはまるか、チェックしてみてください。

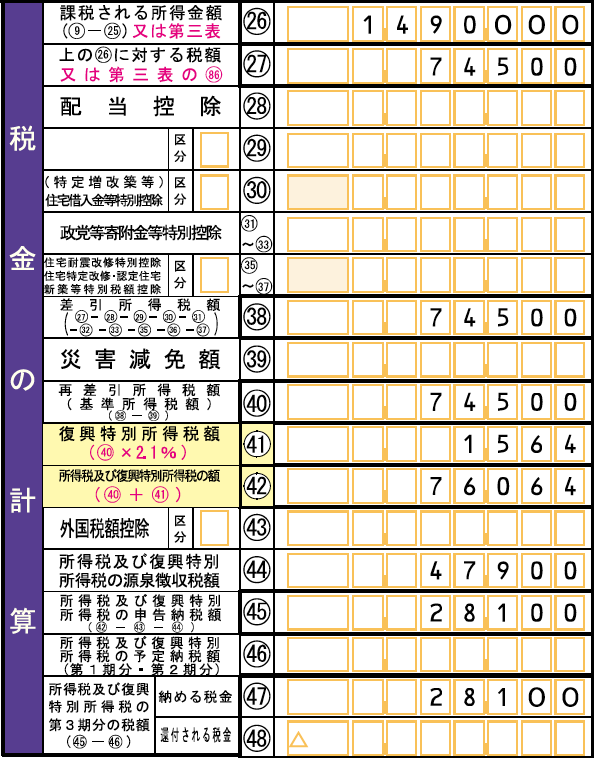

税金の計算〜所得税〜

いよいよ支払うべき「税金の計算」に移ります。文字通り支払うべき税金の金額を決める、とても重要な項目ですので、間違えないよう丁寧に計算してください。

まずは㉖課税される所得金額の項目。控除等を差し引いた、課税が発生する所得金額の合計です。

⑨で算出した所得金額の合計から、㉕で算出した控除金額の合計を差し引いた金額が、㉖課税される所得金額の合計となります。

そしてこの㉖の金額から、支払うべき税額を算出したのが㉗。㉗は㉖の金額の大きさによって税率が決まります。

㉖が149万円の山田さんの場合、税率は5%となり㉗は74,500円となります。

山田さんは該当しませんが、㉘〜㊲までに該当する人は、㉗の金額から直接税金を引くことができます。

株などを運用している方ですと㉘配当控除、住宅ローンを組んでいる方ですと㉚(特別増改築等)住宅借入金等特別控除などが当てはまるので、チェックしてみてください。

㉗から㉘〜㊲の合計金額を引いた金額が、㊳差引所得税額となり、支払うべき所得税となります。山田さんの場合は74,500円となりました。

ここからは少し複雑になりますので、1つずつ項目を分けて解説します。

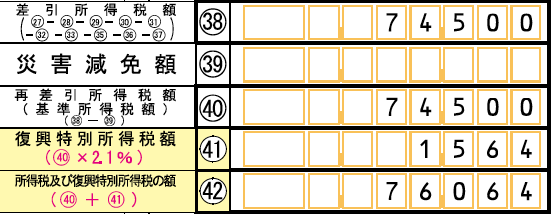

税金の計算〜復興特別所得税〜

先程算出した㊳から㊴災害減免額を差し引いたのが、㊵再差引所得税額。山田さんは災害減免額が0ですので、数字は変わりません。

㊵の金額に対し×2.1%が、復興特別所得税額として加算され、㊵と㊶の合計金額が㊷所得税及び復興特別所得税額の額、となります。

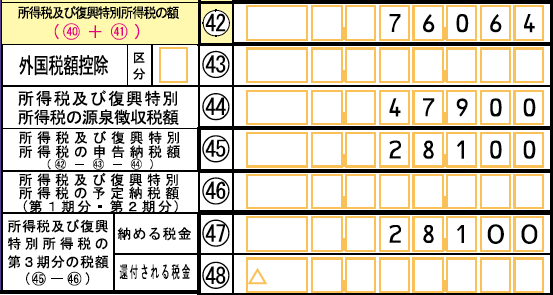

税金の計算〜源泉徴収税額と収める税金〜

㊷で所得税及び復興特別所得税額の額が算出され、山田さんは76,064円となりました。

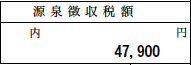

最後に必要なのは、会社からの給与で天引きされた、㊹源泉徴収税額です。

源泉徴収票を見ると、山田さんは既に給与から47,900円を支払っています。

よって㊹には47,900円と記入し、㊺所得税および復興特別所得税の申告納税額(最終的に収めるべき税額)は28,100円となりました。

なお、㊹には個人事業主としての報酬が源泉徴収されていた場合、その金額も合計することができますので、誤って会社の源泉徴収票に記載されている金額だけを書かないよう注意してください。

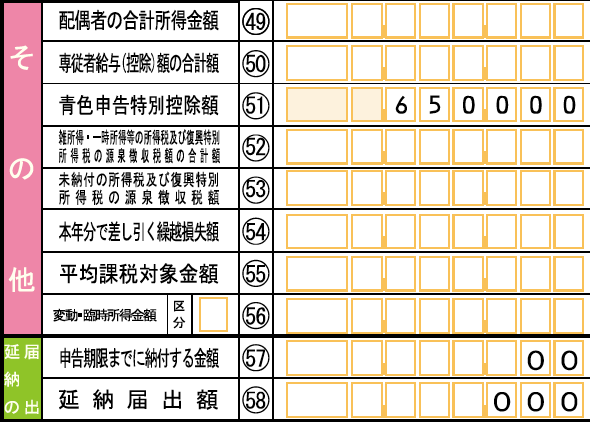

その他〜圧倒的にお得な青色申告〜

ようやく納める税金の合計額が出揃いました。

よく確定申告というと「青色申告の方がいい」と聞いたことはありませんか?

なぜ青色申告をおすすめするのか、その理由がこの「その他」の項目です。

ここまで納めるべき税金を頑張って計算してきました。

その結果山田さんが支払うべき金額は28,100円となりました。本来であればもっと納税が必要だったのですが、青色申告をしているとなんと事業所得の金額計算で65万円まで特別控除を受けられるのです。

他にもいろいろと青色申告のメリットはありますが、このインパクトは大きいですよね。

以上、副業している会社員に向けた確定申告書の作り方でした。副業している会社員の方はぜひ、山田さんの例を参考に確定申告書を作成してみてください。

また、動画でも確定申告について詳しく解説していますので合わせてご確認ください。

確定申告はもう怖くない!どこよりも分かりやすい書き方入門

文=齋藤 雄史

編集=内藤 祐介

借金を上手く使う人は、成功する。若き税理士が語る、お金との上手な付き合い方