近年、働き方改革や老後2,000万円問題の影響からか、副業を解禁する企業が増えています。

この記事を読んでいる方の中にも「今から副業を始めたい」「いずれは本業にして稼いでいきたい」と考えている人がいるのではないでしょうか。

本記事では、副業で起業する方法やおすすめの副業、確定申告の基礎知識までを徹底的に解説していきます。

副業に興味がある方、起業を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

副業として起業することは”可能”

副業といえば、本業の合間やスキマ時間、終業後にアルバイトやパートとしてどこかの会社や店舗で働くことをイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし”副業で起業する”という選択肢を考える方も少なくありません。条件はあるものの、実際に副業として起業することは可能です。

まずは”副業”とは何か、”起業”とはどういった意味の言葉なのかみていきましょう。

副業とは

副業とは、「本業以外の仕事で収入を得ること」です。

あくまでも中心は本業なので、本業の業務に支障が出ない範囲で、終業後や休日を利用して行うケースが一般的でしょう。

最近では、ただ収入を増やしたいからという理由だけでなく、自身の能力や趣味を活かしたり、スキルアップのために副業する方も多いようです。

起業とは

起業とは、新しく事業を起こすことです。起業の方法には次のような選択肢があります。

- 会社や組織に属せず”フリーランス”として働く

- 開業届を出して個人事業主として働く

- 登記申請をして法人設立する

副業起業と他の起業の違い

副業として起業することは他の起業とは違い、生活を大きく変えることなく始められるため、リスクを最小限に抑えられることがメリットでしょう。

会社員という基盤を持ちながら、副業として経営者になるので、収入源が2つになります。

その反面、起業するということは、アルバイトなどで雇用される副業ではなく、”いち経営者”という立場だけになります。

そのため、時間に縛られず自分次第で稼ぎを大きくできる反面、固定の給料が得られず自分で自分の身を守らなければなりません。

副業として起業するメリット・デメリット

ここからは副業として起業するメリットとデメリットをみていきましょう。

副業として起業するメリット3選

副業として起業するメリットとしては主に次の3点があげられます。

1.リスク分散できる

副業として起業することで、複数の収入源を持つことができ、収入がなくなるリスクを分散できます。コロナ禍以降、経済的な問題に直面した方は少なくないでしょう。

今後も必ずしも安心とはいえず、思いもよらない事態が起こるかもしれません。そのため、リスクに備えることで安心して生活することができるでしょう。

2.経営感覚を養える

本業で働く会社では決まった業務をこなすため、自分の業務と関わりのない作業をすることはあまりないかもしれません。

しかし、起業をすると、案件の獲得から請求書の作成、その他のバックオフィス業務も自分ですることになります。そのため、本業では身に付けられない経営感覚を養うことができるでしょう。

会社を辞めずに新たなスキルを身につけられるため、もし今後、起業を考えているのであればとても有益な経験になるはずです。

3.本業で昇給するより簡単に稼げる

近年、会社での昇給が期待できない場合も多く、副業をしたほうが昇給を目指すよりも簡単に収入アップを目指せる可能性があります。

コロナ禍以降、在宅ワークが可能になったり、働き方が多様化したりしたことで副業がしやすい環境が整ってきています。

本業の収入にプラスして副業の収入が得られることで、今の生活や将来の備えが補えるでしょう。

副業として起業するデメリット3選

副業として起業するデメリットとしては次の3点が考えられます。

1.体力的な問題

本業の仕事を終えた後に副業の仕事をするとなると、体力的にキツくなるでしょう。

副業として起業する場合、誰にも任せられない不安から全ての仕事を受けてしまい、体調を崩して本業に影響が出ては本末転倒です。

本業と副業のバランスを考え、十分な睡眠時間や休息時間を確保できるように調整しましょう。

2.就労規則や法律違反の可能性

本業で務めている会社の就労規則で副業が禁止・制限されている可能性があります。

知らずに副業を始めたり、会社や上司に報告せず副業を始めると後々トラブルに発展することもあります。

最悪懲戒処分になっては大変なので、事前に必ず確認しましょう。副業として起業する場合の注意点がないかについても相談しておくと安心です。

また、副業が可能な場合でも”法定労働時間”は守らなくてはいけません。法定労働時間は、本業と副業の通算時間です。

それを守らないと、罰せられるのは労働者ではなく、使用者側なのです。

また、使用者は労働者の健康を管理する義務もあります。ルールを知らなかったり、守らなかったりして会社とトラブルにならないよう法律の知識を身につけておくことも大切です。

3.初期投資や固定費が必要な場合も

副業の業種によっては、必要な資材があったり、仕入れが必要だったりと初期投資が必要な場合もあるでしょう。また、事業をしていく上では家賃や水道光熱費などの固定費もかかってきます。

そのため、当分の運転資金や生活費などをまかなえるだけの自己資金が貯まってから起業することをおすすめします。

銀行の融資など資金を調達する方法はありますが、事業が安定するまでの資金計画はきちんと立てましょう。

また、起業する場合、自身の起業方法によっては、開業届や青色申告などの申請が必要となるため手続きについても忘れないようにしましょう。

【手続き】副業として起業する方法

ここまで副業として起業するメリットとデメリットをみてきました。両者を比較検討し、それでも副業で起業しようと思えたならば、次に起業する方法を考えましょう。副業として起業する際には次の3つの方法があります。

何も手続きしないで起業するケース

起業とは”業を起こす”ことです。

そのため、会社設立などの手続きの有無に関係なく、営利を目的とした活動をするのであれば、それは”起業”です。個人事業主登録をせずにフリーランスとして働いている方もいるでしょう。

ただし、何も手続きをしないとはいえ、副業による収入が20万円を超えれば確定申告はしなくてはいけません。

詳しくは後述しますが、毎年2月16日〜3月15日までのあいだに税務署に申告をする必要があります。

参照:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

個人事業主として起業するケース

副業として起業する場合、個人事業主として起業する方が多いでしょう。個人事業主として起業するために必要な手続きは以下のとおりです。

1.開業届の提出

個人事業主として起業する場合、まず事業の開始から1ヵ月以内に税務署に”個人事業の開業・廃業等届出書”(開業届)を提出します。

2.事業開始等申告書の提出

次に、居住地の都道府県に”事業開始等申告書”を提出します。各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあるため、各自治体のホームページなどで確認しておきましょう。

3.青色申告承認書の提出

青色申告をする場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内に”青色申告承認申請書”を税務署に提出します。

個人事業になって確定申告をする際、青色申告か白色申告かを選ぶことになります。以下で詳しく述べますが、最大65万円の節税効果がある青色申告がおすすめです。

開業から2ヵ月以内とありますが、開業届と一緒に提出すると忘れずに済むでしょう。

4.税理士を探す

税理士と契約することで確定申告を任せられたり、節税についてのアドバイスももらえたりします。

ただし、契約料が発生するため事業が軌道にのってから依頼するか、依頼する内容を精査し、自分でできることは自分でするようにしましょう。

法人として起業するケース

副業であっても法人を設立できます。一般的には、個人事業主として起業し、副業としての事業が軌道にのってきたら法人化することが多いでしょう。

ただし、個人事業主と法人では課せられる税が違います。個人事業主には所得税、法人には法人税が課せられます。

所得税は累進課税制のため所得が増えれば増えるほど税率も上がっていきます。一方、法人税の税率はほぼ一定のため、所得が一定以上になった場合は法人の方が税負担が軽くなります。

そのため、ある程度の収益が見込まれたときに、会社設立を検討するのが一般的でしょう。

起業の際の法人とは、一般的に営利法人である”会社”を指します。

会社には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があり、それぞれ設立の手続きや費用が異なります。

法人の設立には手間と時間がかかりますが、その分社会的信用は大きくなるメリットがあります。

法人として起業する手順は大まかに次のとおりです。

1.定款の作成・認証

定款は会社の根本となる重要な規則です。定款には、発起人の氏名および住所、社名、事業目的、所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載します。そして、公証人から定款の記載内容に問題がないかチェックを受け、定款に間違いがないことを証明してもらいます。これを定款の認証といいます。

2.会社設立登記申請書などの準備

次に登記に必要な書類を準備します。必要書類は定款の記載内容によって異なるため、詳しくは法務局や司法書士、税理士に相談しましょう。また、発起人の個人口座に資本金を払い込みし、払い込まれた口座のコピーを取ります。

3.登記申請

必要書類が揃ったら設立する会社の所在地の法務局で登記申請をします。原則として、資本金の払い込み後2週間以内に申請します。

4.登記事項証明書、印鑑証明書の取得

登記所にて登記事項証明書、印鑑証明書を取得します。

5.税務署関連の提出

設立登記の日から2ヵ月以内に法人設立届出書を納税地の税務署に提出します。また、法人税や消費税についての手続きも税務署にて行います。

6.社会保険関連の手続き

法人を設立すると、従業員の雇用に関係なく、健康保険、厚生年金といった社会保険に加入しなければなりません。また従業員を1人でも雇用すれば労災保険や雇用保険の加入が必要です。法人登記後5日以内に所在地を管轄する年金事務所や労働監督署にて手続きをしましょう。社会保険に加入しないまま放置していると罰則が課せられる場合があります。必ず手続きをしましょう。

参考:国税庁|No.5100 新設法人の届出書類 法務局|商業・法人登記申請手続

国民年金機構|事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

副業として起業する際の準備

副業として起業する際どのような準備をすればいいのでしょうか。

起業するアイデア・ネタ探し

まずは、起業するアイデアやネタを探しましょう。

自分のスキルや経験を活かすのか、趣味を活かすのか、”何屋さんになるのか?”を考えます。

副業での起業は自分の好きなことを仕事にできたり、自分のアイデアを試すことができたりするメリットがありますが、需要がなければ事業は成功しません。

世の中で求められているニーズと自分のやりたいことを一致させることが重要です。

ビジネスプラン・目標の策定

起業する事業内容が決まったら、ビジネスプランや目標を決めましょう。

どのような事業でどうやって収益を得ていくのかを具体的に考えていきます。また、市場や競合他社を分析し、自社の業界での立ち位置など現状を把握しましょう。

そして目標を設定し、それを達成するための道筋を考えます。目標を設定する際には、最終的に成し遂げたい長期的な目標だけでなく、短期的・中期的目標を掲げることがポイントです。

数ヵ月以内で実現可能な目標を設定し、達成していくことでモチベーションも上がります。

また資金調達方法なども考えましょう。

“資金調達”とは、会社を経営するために必要な“運転資金”を融資などによって調達することを意味します。

主に4つの調達方法があります。

1. 資産を売却し資金を調達する方法(アセットファイナンス)

- 不動産、社用車、機器などの余剰資産を売却して現金調達。

- ファクタリングやリースバックも資金調達手段として利用可能。

- メリットは即効性と手軽さ。デメリットは評価額が低いことや現金化可能な資産が必要。

2. 資本を増やし資金調達する方法(エクイティファイナンス)

- 株式を発行して資本を調達。企業の経営権は株主に移転。

- メリットは資金の長期滞留。デメリットは経営権喪失のリスクや株主の期待に応える必要あり。

3. 負債を増やし資金調達する方法(デッドファイナンス)

- 借り入れや社債発行によって資金調達。レバレッジ効果を活かすことが可能。

- メリットは大きな資金調達が可能。デメリットは返済義務や信用が必要。

4. 補助金・助成金で資金調達する方法

- 国や地方公共団体が支給する資金。補助金は公募型と指定型があり、助成金は一般的に返済不要。

- メリットは返済不要であること。デメリットは募集のタイミングや手続きに時間がかかること。

各方法にはそれぞれのメリットとデメリットがあり、事業状況やニーズに応じて適切な資金調達方法を選択する必要があります。

https://entrenet.jp/magazine/34762/

インフラを整える

開業する目処が立ってきたら、社内インフラを整えていきましょう。

名刺の作成、銀行口座の開設、ビジネス用のクレジットカードの作成、PC、スマホ、電話、コピー機などの必要な備品を揃えます。また、インターネット回線などのIT環境も整えます。

さらに、ホームページやSNSを開設し、運用していきましょう。

副業起業に使える補助金・助成金とは?

副業で起業したいけれど、資金面に不安がある方は多いですよね。補助金や助成金を活用すれば、資金の負担を減らしてスタートできます。

資金調達の選択肢を知っておきましょう。

副業でも使える主な補助金一覧

副業起業でも対象になる補助金・助成金は意外と多く存在します。

以下は代表的な制度です。

副業レベルでも、開業届を出していれば対象となるケースも多いため、まずは条件を確認してみましょう。

申請時の注意点と受給の流れ

補助金の多くは事前申請+後払い型です。つまり、まず自己資金で支出し、活動報告や帳簿を提出したうえで、後日支払われる仕組みです。

準備段階で見積書・計画書・領収書などを保管しておくことが大切です。審査は時間がかかるうえ、書類の不備があると却下されることもあります。

一方、助成金は雇用関係が対象となるものが多く、副業では対象外の場合があるため注意が必要です。

地方自治体の独自制度を探す方法

実は、全国の自治体が独自に起業支援を行っているケースも増えています。

探し方は、「〇〇市 起業 補助金」や「地域名+創業支援」でネット検索するのが早く、信頼性も高い情報が得られます。

また、商工会議所や創業支援センターに相談すれば、自分のビジネス内容に合った支援制度を紹介してもらえることもあります。副業でも本気で事業を育てたいなら、積極的に活用していきましょう。

【年末調整・確定申告】副業として起業した後に必要な手続き

晴れて起業できた後にも、しなければならない手続きはあります。例えば副業での年間所得が20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。詳しくみていきましょう。

年末調整

年末調整とは、会社に雇用されている人を対象に、1年間の所得税額を正しく計算し、納税額を確定させる手続きのことです。副業をしている場合でも、年末調整は1ヵ所のみで行います。

基本的に1番多く給料を受け取っている会社で申請します。そのため、年末調整を行う会社以外での収入がある場合は、源泉徴収票を受け取って確定申告を行わなければなりません。

また、生命保険料や地震保険料を支払っている人は控除の対象になるため、年末調整を行う必要がありますが、医療控除や初年度の住宅ローン控除など”年末調整で対応できない控除”を受けるときは確定申告が必要です。

確定申告

副業の収入が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

また、先述したように医療控除や初年度の住宅ローン控除など”年末調整で対応できない控除”を受ける場合は、副業の収入が20万円を超えていなくても確定申告が必要です。

さらに、所得税が源泉徴収されている場合、確定申告をすると払いすぎていた所得税が還付される場合があります。

確定申告をする必要があるのにしなかったり、遅れたりすると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるので注意しましょう。

また、確定申告をしなくていい場合でも、住民税の申告はしなくてはいけません。お住まいの都道府県と市区町村で手続きをしましょう。

ただし、住民税は年末調整をするために会社に通知されます。そのため副業をしているという事実は、会社に伝えていなくても住民税の金額でバレます。

トラブルを避けるため事前に副業を始めることを会社に伝えておくのが一番良いですが、どうしても知られたくない場合は、住民税は”特別徴収”ではなく”普通徴収”を選択しましょう。そうすることで会社への通知は回避できます。

しかし普通徴税は納税通知書を受け取り、自身で納税をしないといけません。手間がかかるうえに、急に納税方法を変更することで会社にバレるリスクは少なくないでしょう。

所得税の確定申告には青色申告と白色申告があります。詳しくみていきましょう。

青色申告

青色申告は複式簿記での記帳が必要であったり、事前に手続きが必要であったりと手間がかかりますが、節税効果があるためおすすめです。

最近では会計ソフトを使うことで簡単に書類を作成できるようになっています。

青色申告をする場合、業務を開始した日から2ヵ月以内に”青色申告承認申請書”を税務署に提出します。

期限を過ぎても罰則などはありませんが、忘れないように開業届と一緒に提出しておきましょう。

白色申告

白色申告の場合、事前の手続きなどは必要ありません。ただし、帳簿を作成し、書類を保存する義務があります。

参照:国税庁|No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

【参考情報】経費になるもの・ならないもの

青色申告で経費を計上した場合、最大65万円まで控除されます。ここでは、その経費に計上できるものとできないものの代表的なものを紹介します。

経費になるもの

- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

例:

- 自宅を事務所に使った場合の家賃の一部

- 業務に必要な書籍や有料メールマガジンの料金

- 売上につながるために必要な接待交際費用

経費にならないもの

- 同居の家族に払う賃金

- 事務所の敷金(経費ではなく資産となる)

- 仕事に関係のない自分の食事代

副業起業に必要なスキル・資格・知識

スキルや資格がないと副業起業は難しいと思っていませんか?必要なスキルは後から学べるものが多く、誰でも挑戦できます。

まずは自分にできることから確認してみましょう。

スキルなしでも始められる職種

副業起業には特別な資格が必要なものばかりではありません。スキルがなくても始めやすい職種の一例として、

- Webライター(文章力・情報収集力)

- ブログ・アフィリエイト(初期費用少)

- データ入力・事務作業(パソコン操作のみ)

- SNS運用代行(普段の知識を活かせる)

があります。

特にWeb系の副業は、パソコンとネット環境さえあれば在宅・低コストで始められるため、初心者にも人気です。まずは小さく始めて経験を積みながら、自分に合った分野を広げていく方法がおすすめです。

持っていると有利な資格一覧

起業や副業をするうえで、信頼性の証明や営業ツールになる資格がいくつかあります。

- 簿記3級・2級:経理代行や会計知識に役立つ

- ファイナンシャル・プランナー(FP):お金のアドバイスに活用

- TOEIC・英検:翻訳や通訳、英語講師に強い

- Webデザイン系資格(HTML/CSS・Photoshop):制作系に有利

- キャリアコンサルタント:副業支援・転職相談に活用可

資格は実務と直結しているものが多く、営業時の安心材料として効果的です。

スキルを学ぶための方法・サービス

現代では、スキル習得のハードルはかなり下がっています。初心者でも使いやすいオンラインサービスには以下のようなものがあります。

いきなり高額なスクールに通う必要はありません。無料コンテンツで学びながら小さく実践し、収益化に向けてステップアップしていくことが副業成功のコツです。

【タイプ別】副業での起業におすすめな”職業”10選

副業で起業しようと思ったとき、持っているスキルや趣味を活かすのが一番効率的です。

ここからは副業での起業におすすめな職種を”向いている人”の特徴とともに紹介していきます。難易度と平均的な報酬(単価)を星で表すので参考にしてください。

WEBデザイナー

デザインが好き・得意であれば、WEBデザイナーがおすすめです。

WEBデザイナーは、WEBサイトのデザインを考える仕事です。制作ソフトを使いこなす技術とセンスは必要ですが、PCとインターネット環境があれば場所を問わず作業ができます。

単価 ★★★☆☆

ライター

物書き・調べものが得意な人には、ライターがおすすめです。

ライターは取材や記事の執筆をする仕事です。ライターが書く媒体は、雑誌や書籍、フリーペーパーなどを扱う紙媒体と、ニュースサイトやWEBメディアの記事を書くWEB媒体があります。

ライターになるのに特別な資格はありませんが、正しい日本語を扱う力や情報収集力が求められるでしょう。

ライターとして経験を積むことで、編集者や校閲者へのキャリアアップも可能です。

単価 ★★☆☆☆

動画編集者

普段から動画をよく見る人には、動画編集者もおすすめです。

動画編集者は、撮影された動画を編集・加工し、動画を完成させる仕事です。動画編集は、映画やテレビ、CM、WEBコンテンツ、YouTubeなどさまざまなプラットフォームで需要があります。

動画編集者になるには、コンピューターや編集ソフトの知識だけでなく、企画構成力も求められるでしょう。

未経験でも始めることは可能ですが、本業での実務経験があれば単価アップが期待できます。

単価 ★★★☆☆

プログラマー・システムエンジニア

プログラマーやシステムエンジニアは本業などでの実務経験がある人におすすめです。

プログラマーは、プログラミング言語を用いてシステムやソフトウェアを作る仕事です。

プログラマーになるためには、プログラミング言語の知識の取得が必須です。そのため、高い専門性が求められますが、独学で学んだり、スクールに通ったりすることで未経験でも不可能ではありません。

今後もプログラマーの需要は高まることが予想されており、副業から本業にできる可能性を秘めています。

システムエンジニアはプログラマーがプログラミングするシステムを設計する人です。そのため、プログラマーからシステムエンジニアにキャリアアップしていくことになります。

単価 ★★★★☆

SNS運営

SNSをよく見ている人にはSNS運営がおすすめです。

SNS運営とは、企業などが運営しているSNSアカウントの運用を代行する仕事です。在宅でスマホやPCがあればすぐに取り組めるうえ、日頃からSNSを利用している人なら始めるハードルは低いでしょう。

最近ではSNS運用を始めたいと思っている企業も多く、SNS運用のスキルがある人材が求められています。

スキマ時間を活用したい人や少しずつ副業を始めたいと思っている人、流行に敏感な人に向いているでしょう。

単価 ★★☆☆☆

翻訳・通訳

外国語のスキルがある人には翻訳・通訳がおすすめです。

翻訳・通訳は、外国語を日本語に訳したり、逆に日本語を外国語に訳す仕事です。翻訳は書籍などに書かれた文章を訳し、通訳は話す言葉を訳します。

どちらも高い外国語のスキルやコミュニケーション能力、内容によっては専門知識が求められます。

翻訳・通訳をするのに必ずしも必要な資格はありませんが、留学経験があったり、TOEICやTOEFLのスコアがあると知識の証明になるため、スムーズに案件を獲得できるでしょう。

単価 ★★★★☆

結婚相談所

近年、副業で結婚相談所を始める人が増えています。

未経験・在宅でも始められ、比較的少ない資金で開業できるのが特徴です。相談にのるのが得意、人の話を聞くのが好きという人にはおすすめです。

ただし、自分で開業するとなると、団体の会員がいるわけではないため、よほどの人脈がない限り集客に苦労する可能性もあります。

単価 ★★☆☆☆

コンサルタント・講師

人に教えるのが得意であれば、コンサルタントや講師が向いているでしょう。

コンサルタントとは、クライアントが抱える経営課題や事業課題を明らかにし、改善のための提案やアドバイスをする仕事です。

コンサルタントと一言でいっても、経営戦略、IT系、人事系などさまざまな分野があるため、自分の経験を活かせるものがあるでしょう。

また、講師も自分のスキルや経験、知識を活かして人に教える仕事です。最近ではセミナーやオンラインスクールなども盛んに開催されており、今後も需要はあると考えられます。

両者とも仕事を始めるにあたって必要な資格はありませんが、コミュニケーション能力や自分のスキルや知識を正しく伝える力は必要でしょう。

単価 ★★★★☆

個人輸入・ネットショップ運営

ゆくゆくは法人化したいと考えているのであれば、個人輸入やネットショップ運営に挑戦してみましょう。

最近では、海外の販売サイトを利用して個人で商品を仕入れ、販売する”個人輸入”をする方が増えてきています。

基本的に海外から商品を輸入するのに特別な資格はいりませんが、化粧品や医薬品、食品、食器類を扱う場合には許認可が必要になります。これは輸入品以外の取り扱いでも同様なので注意してください。

例えば食品であれば食品衛生責任者、化粧品であれば化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可、中古品の販売であれば古物商許可が必要となります。詳細は各自治体や国のWebサイトをチェックしてみてください。

ネットショップは顔の見えないサービスだからこそ、顧客へのケアは怠らない姿勢が重要です。購入後のフォローや発送状況の確認、一定期間が経った後の定期的なコミュニケーションなどは顧客の安心感を高めてリピート率アップにつながるでしょう。

単価 ★★☆☆☆

ハンドメイド作品の販売

手先が器用、ハンドメイドが趣味という方はアクセサリーや布小物などオリジナルのハンドメイド作品を販売してみてはいかがでしょうか。

オンラインサイトで販売したり、フリーマーケットに出店したりすることで手軽に販売できます。スキマ時間を使ってコツコツ作っていけるため自分のペースで始められるでしょう。

単価 ★☆☆☆☆

副業で起業する際の注意点

副業で起業する際の注意点を確認しておきましょう。

本業の就業規則に準じた行動を

副業を解禁する企業は増えています。しかし、情報漏洩のリスクや本業に支障が出る恐れがあることから、条件付きであったり、そもそも禁止している企業もあります。

そのため、副業を始める前には、会社の就業規則を必ず確認するようにしましょう。また、副業が可能であっても、上司や会社に副業を始める旨を周知しておくと安心です。

本業をおろそかにしない

本業で安定した収入があるからこそ副業でチャレンジができるのです。本業をおろそかにせず、生活水準を保てるようにしましょう。

体調管理は万全に

副業すれば、労働時間は必然的に増えます。副業を早く軌道にのせようとオーバーワークになると、睡眠不足や疲れが溜まって体調不良になるなど本業に支障をきたしかねません。

あくまでも本業が中心です。本業に影響が出ないよう、体調管理はしっかりしましょう。

目標を明確に!

副業を成功させるためには目標を明確にし、具体的な計画を立てましょう。必要な資金の額や費やせる時間についても考えておくとスムーズに事業を進められます。

しかし、本業・プライベートとの時間配分によっては最初に掲げた目標のとおりにいかないこともあるかもしれません。そんなときはその都度立ち止まり、軌道修正していけるよう柔軟に対応していきましょう。

副業起業で気をつけるべき法律・会社バレ防止策

副業を始めたいけれど、会社にバレないか不安ですよね。事前に就業規則と法律を理解しておけば、安全に副業を始められます。

安心して副業を始める準備をしましょう。

副業規定と就業規則のチェックポイント

副業起業を始める前に、まず確認すべきなのが勤務先の就業規則です。会社によっては、「副業禁止」「許可制」「事前申告制」など、ルールが細かく定められていることがあります。

たとえ法的には問題がなくても、就業規則に違反すれば懲戒処分や評価の低下などのリスクが生じる可能性もあります。

不明な点があれば、上司や人事部に相談してクリアにしておくのが安心です。また、副業を行うことで本業に支障をきたすような働き方は避けるようにしましょう。

労働時間と健康管理の法律知識

副業と本業を合わせると、どうしても労働時間が長くなります。労働基準法では、労働者の健康を守るために週40時間・1日8時間の原則が設けられています。

ただし、副業が業務委託やフリーランス型であれば、労働基準法の適用外となる場合もあります。

しかし、たとえ法的には問題がなくても、自分の健康管理は自己責任です。睡眠不足や過労が続くと、本業にも悪影響が出る恐れがあります。副業に使える時間の目安を明確にし、無理のない計画で進めることが、副業成功のカギです。

住民税で会社にバレない方法

「副業は確定申告をすれば大丈夫」と思っていても、住民税の通知で会社にバレるケースが多発しています。

会社員の住民税は通常「特別徴収」といって、会社が毎月の給料から天引きする仕組みです。副業分の住民税が合算されると、給与に対して不自然に高い住民税額となり、経理担当者に気付かれてしまいます。

これを防ぐには、確定申告時に「住民税は自分で納付する(普通徴収)」を選択してください。そうすれば、副業分の住民税は自宅に通知され、自分で支払うことになります。ただし、自治体によっては強制的に特別徴収に戻される場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

起業・副業を成功させる5つのポイント

起業や副業を軌道に乗せるためには、単に「稼ぐ方法」を模索するだけではなく、綿密な準備と長期的な視点が欠かせません。以下では、特に大切となる5つのポイントをご紹介します。

明確な目標設定

まずは「自分は何をしたいのか」「どんな未来を描きたいのか」を明確にすることが重要です。ゴールが明確であればあるほど、行動計画や優先順位が決めやすくなります。また、周囲の協力も不可欠です。将来のビジョンを共有することで、家族やパートナーの理解・協力を得やすくなるでしょう。

市場リサーチとニーズの把握

成功する事業や副業は、顧客のニーズを的確に捉えています。自分が得意とする分野や趣味の中にどんな需要があるのかを徹底的に調査し、競合の状況や市場のトレンドを把握しましょう。自分の得意で事業をしようと思っても市場ニーズがないと事業は成り立ちません。まずは、自身の事業にニーズがあるのか?ニーズがあるとしたらどのようなサービスを提供すべきかを事前に検討しておきましょう。

具体的な計画と資金管理

起業や副業は、収益を生むまでに時間がかかったり、思わぬ経費が発生したりすることもあります。事業計画を立てる際には、売上予測だけでなく支出や資金繰りも含めてシミュレーションを行い、リスクを可視化しましょう。また、必要に応じてクラウドファンディングや補助金・助成金などの活用も検討すると安心です。また、事業資金がほとんど必要のないスモールスタートで始めるというのも選択肢のうちの一つです。

継続的な学習とスキルアップ

起業や副業の世界は変化が早く、最新の知識やツールを取り入れることで競合と差別化を図れます。定期的にセミナーに参加したり、書籍やオンライン教材で学習するなど、インプットの習慣を大切にしましょう。事業を始めるとどうしてもアウトプット中心になりがちです。最新の情報を常に学び、学んだ知識を実践に移し、効果を検証・改善していくことで成長スピードが上がります。

実践と改善を繰り返すPDCAサイクル

いざ始めてみると、想定していなかった課題や問題に直面することも少なくありません。大切なのはやってみて検証し、結果を踏まえて改善し続けるという姿勢です。小さな失敗を糧に、柔軟かつスピーディに修正を重ねることで、成功へと近づいていきます。

起業や副業を成功させるためには、準備段階でどれだけ地に足をつけた計画を立てられるかと、実践を通じてどれだけ素早く改善できるかが鍵となります。ぜひこの5つのポイントを意識して、着実に目標へと近づいてください。

副業起業で成功を手にした先輩事例3選

ここからは実際に副業での起業で成功した先輩方の例をあげていきます。参考にしてみてください。

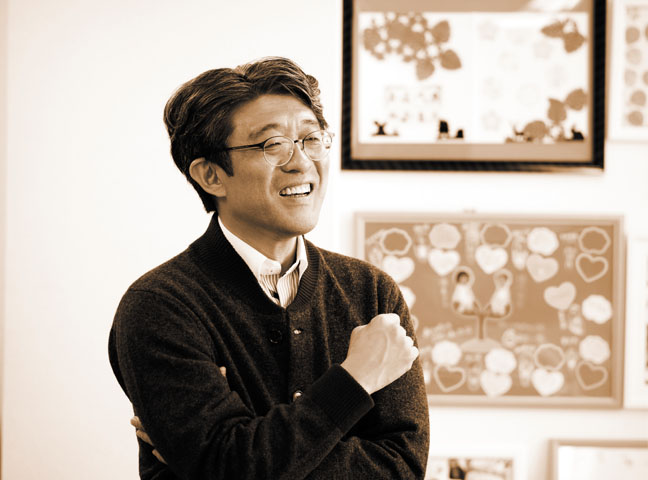

本業の年収を超えた事例

自身の結婚を機に結婚相談所のビジネスに興味を持った永野嘉之さん。会社員と両立しながらフランチャイズに加盟し、副業で結婚相談所を始めました。

本業の仕事を終えてからの2〜3時間ほどの稼働で、開業から2年で本業の年収を上回るほど事業を軌道にのせることができたそうです。

プライベートの飲み会も人脈作りにつながるそうで、もともと飲みに行って色んな人と話すのが好きだった永野さんに合った副業を見つけられたことが成功の秘訣でしょう。

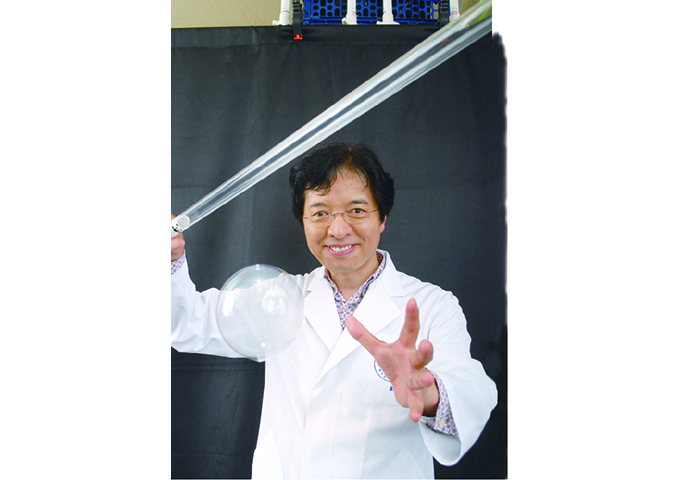

副業が好調で、すぐに脱サラした事例

もともと独立心があった高橋和義さんは、会社員をしながらポップコーン販売の副業を始めました。

販売の経験はなかったものの、事前に疑問点や不安点を洗い出し、一つひとつ不安を潰していったそうです。

開業1ヵ月目から予想以上の売上を達成し、2ヵ月後には2号店をオープン。すぐに脱サラし、ポップコーン販売に専念しました。

低リスクでしっかり稼げるポップコーン販売は夢のある仕事だといっています。

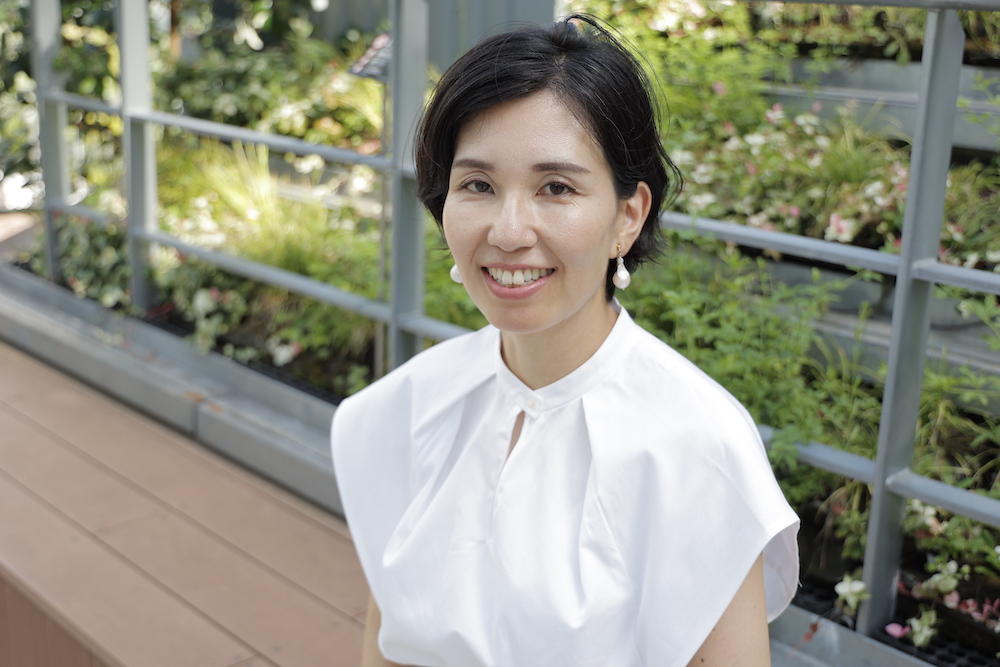

本業とのバランスをとりながら開業した事例

平日は本業、土日はあまどい屋の副業をしている奥村真理さん。

本業とのバランスをとりながら無理のない働き方ができており、本業では得られない充実感と収入を得られて、とてもやりがいを感じているそうです。

副業での起業はキャリアアップ・キャリアチェンジの一歩に最適

副業起業は、会社員として安定収入を得ながら、スキルアップや将来の独立を目指せる魅力的な選択肢です。アイデアの見つけ方から手続き、必要なスキルや会社にバレない工夫、さらには補助金まで、準備を整えておくことで安心してスタートできます。

特に重要なのは、「就業規則の確認」「健康管理」「目標設定」の3点です。無理なく継続できる環境を整え、自分の得意分野で小さく始め、段階的にステップアップしていきましょう。

補助金や助成金の活用、スキル習得サービスの利用などを駆使すれば、初心者でもリスクを抑えて挑戦できます。

副業起業は、今の働き方や人生の選択肢を広げる大きなチャンスです。本記事をきっかけに、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?

<文/近藤正希子>