【この記事でわかること】

- 副業で個人事業主になるメリット・デメリット

- 会社員と両立するコツ

副業の収入が一定額以上ある方は、個人事業主になるメリットが多いため、個人事業主になることをおすすめします。

本記事では、会社員として働きながら個人事業主になるメリット、個人事業主になるための各種申請、確定申告の仕方などを徹底解説します。

すでに副業で一定額以上の収入を得ている人は、ぜひ最後までご覧ください。

関連記事:https://entrenet.jp/magazine/45334/

副業でも個人事業主になる必要はある?

まず前提として、副業が事業として認められる(継続的な事業収入がある)場合は、原則として開業届を提出する必要があります。

ただし、以下のように継続的におこなう事業ではない場合は、開業届を出す必要はありません。

そこに関わる雑所得と事業所得については、次の項目で詳しく解説します。

雑所得と事業所得の違い

「フリマアプリで不用品を売った」などの一時的な収入は、雑所得として扱われます。

雑所得とは、税法上10種類に分類される所得のうち「給与や事業」「不動産」などを含む9種類の所得に該当しない偶発的な収入のことをいいます。

会社員でも雑所得が年間20万円未満の場合は申告が不要となるので、多くの方は年間で20万円を越えないように単発的な副業をおこなっているのです。

一方、少額であっても継続的に利益を得ている場合、その収入は事業所得に該当します。

事業所得の場合は、開業届を出すことにより他の所得と損益通算ができたり、青色申告で最大65万円の特別控除が使えるなどのメリットがあるので、開業届を提出しましょう。

参照:No.1500 雑所得|国税庁

参照:確定申告が必要な方|国税庁

副業で開業届を提出するメリット

開業届を提出すると、以下のようなメリットがあります。

開業届を提出して個人事業主になると、青色申告をおこなえます。

青色申告では最大で65万円もの控除が受けられたり、経費として申請できる範囲も広くなるので、確定申告をおこなう際には挑戦する価値があります。

他にも事業の赤字を最大3年繰り越せる、別の所得と合わせて損益通算をおこなえることもメリットなので、いずれは事業として副業を本格稼働させる予定があるなら個人事業主になった方がお得だと言えます。

参照:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

参照:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

参照:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁

副業で開業届を提出するデメリット

反対に、開業届を提出するデメリットは以下の通りです。

青色申告には「複式簿記での申告書作成」が必要なので、簿記の知識や経理の経験がない方には難しく感じられるかもしれません。

「個人事業主になったら必ず青色申告をしなければなら」というわけではありませんが、白色申告だと個人事業主になったメリットが半減してしまうので注意が必要です。

また、もしも失業してしまった場合に副業として事業所得を得ていると、失業保険による手当が受けられない可能性もあります。

メリットに比べれば「手続きの面倒さ」と「失業した場合」に限定されたデメリットであるため、これらの問題がクリアできそうであれば、開業届を提出して個人事業主になることをおすすめします。

開業届の出し方

開業届は、原則として開業した日から1ヵ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。

開業届は税務署のホームページからダウンロードするか、税務署でも入手できるので、そのまま職員に書き方を教えてほしい人は税務署にいくといいでしょう。

税務署の窓口に直接持参して提出する場合は、開業届に必要事項を記入して、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を提示します。

郵送で提出する場合は、「本人確認書類(写)添付台紙」に本人確認書類のコピーを添付します。

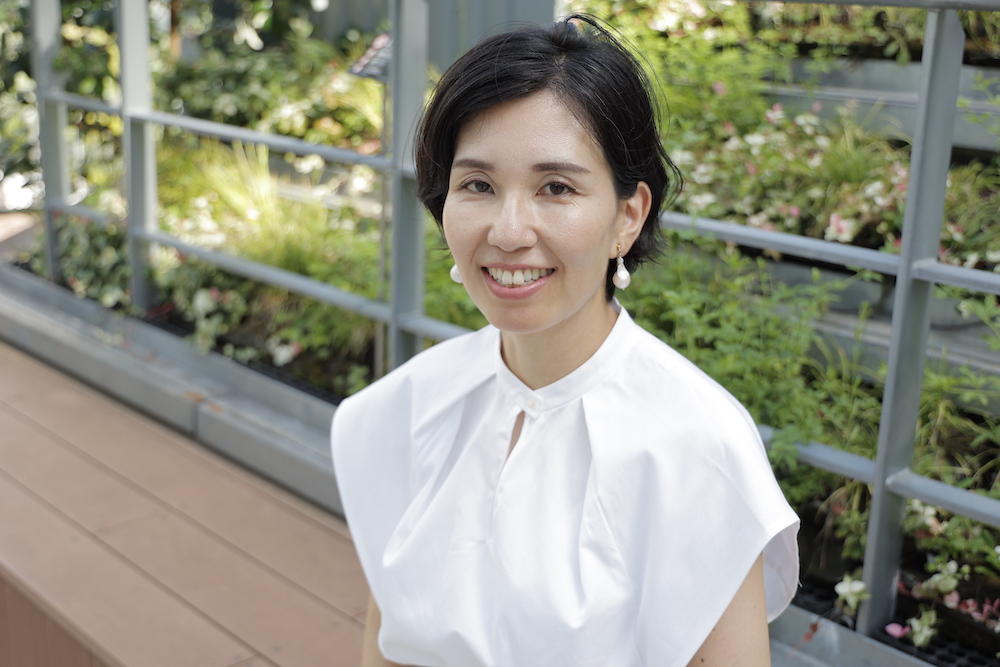

会社に勤めながら個人事業主として副業をするメリット

会社員を続けながら個人事業主として副業をするメリットは、以下の4つです。

メリット1:信用度が上がり副業しやすくなる

会社に勤めながら個人事業主として副業をする1つ目のメリットは、「信用度が上がり副業しやすくなること」です。

開業届は提出が義務付けられています。未提出でも罰則を受けることはありませんが、国民の義務を果たしていないことになります。そのため、副業の取引先から「信用できない」と思われ、仕事が受注しにくくなるかもしれません。

個人事業主として開業することで、法人の社名にあたる”屋号”を取得したり、事業用口座を開設したりできます。これらは取引先や顧客からの信頼を高めるうえで重要です。

メリット2:会社の給与と事業所得の損益通算ができる

会社に勤めながら個人事業主として副業をする2つ目のメリットは、「会社の給与と事業所得の損益通算ができること」です。

損益通算とは利益から損失を差し引くことです。会社員として給与所得を得ている場合、個人事業の赤字を会社の給与所得から差し引けるようになります。これにより所得額が減り、所得税や住民税の節税効果が期待できます。

メリット3:青色申告特別控除が受けられる

会社に勤めながら個人事業主として副業をする3つ目のメリットは、「青色申告特別控除が受けられること」です。

個人事業主として開業届を提出すると、申請をすることで青色申告ができるようになります。青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

白色申告と比べてやや手間はかかりますが、最大65万円の控除は大きいです。もちろん、会社員の給与所得控除もそれまでと同じように利用できます。

メリット4:経費計上ができる

会社に勤めながら個人事業主として副業をする4つ目のメリットは、「経費計上ができること」です。

個人事業主は事業に必要な費用を経費として計上できます。費用を経費に計上することで、事業所得を減らし、節税できるでしょう。

経費として計上できる費用には、次のようなものがあげられます。

自宅を事業所として使う場合、自宅の家賃や水道光熱費、通信費のうち事業で使っている分を経費にできます。

たとえば自宅のスペースの3割を事務所として使っているなら、家賃の3割を経費計上できるのです。これを家事按分といいます。

会社員が副業で個人事業主になるデメリット

会社員が

デメリット1:失業手当を受けられない

会社員が副業で個人事業主になるデメリットとして、まずは「失業手当を受けられないこと」があげられます。

失業手当は会社を退職した際に、失業期間中の生活費を補うために支給されるものです。個人事業主は事業で収入を得ているとみなされるため、失業手当を必要としないと考えられています。

デメリット2:税金の申告や支払いが煩雑になる

会社員が副業で個人事業主になれば、青色申告特別控除や損益通算、経費計上などにより節税ができます。しかし、その分税金の申告や支払いは煩雑になるでしょう。

会社員としての給与所得のみの場合、源泉徴収により給与から所得税や住民税が天引きされています。そのため、会社員は原則として確定申告をする必要がありません。

しかし、個人事業主は事業で得た所得に対して確定申告をしなければなりません。事業で得た所得は給与所得と合算して申告するため、所得税や住民税の計算は複雑になります。

なお、事業所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、この場合でも住民税の申告は必要です。

【簡単4ステップ】副業している際の確定申告のやり方

副業の確定申告のやり方は、以下のとおりです。

確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で入手し、所轄の税務署に提出します。確定申告の期限は、原則として翌年の2月16日~3月15日です。

税金は納付書か口座振替で納付します。

確定申告が必要になるケース

副業による所得が20万円を超える場合や2ヵ所以上から一定以上の給与の支払いを受けている場合、副業でも確定申告が必要になります。

また、医療費控除や住宅ローン控除などを受ける場合、副業とは関係なく確定申告をしなければなりません。

副業による所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても構いませんが、申告により税金の還付が受けられることもあります。確定申告は基本的にするものと思っておきましょう。

副業は会社にバレる?こっそりばれずに申告する方法

会社員の副業を容認する企業も増えてきました。しかし、中には「副業解禁となったが、実態として歓迎されていない」といった事情を抱えている方もいることでしょう。

果たして、副業しているということは会社にばれてしまうものなのでしょうか。

確定申告が発生する以上、住民税の金額から「副業している」ということがばれるケースがあります。

こうした事態を防ぐために有効だとされているのが「住民税を普通徴収に切り替える」方法です。住民税の普通徴収とは、副業の収入に対する税金支払いを自分で行う方法のことで、確定申告の際、「自分で納付」を選択することで実行できます。

ただし、住民税は特別徴収が原則であり、なぜ普通徴税に変更したのか会社から説明を求められるケースもありますし、自治体によっては普通徴収が認められないこともあります。

従業員の健康維持も重要な会社の役割となりますので「ばれないことを心配し続けるより、最初から相談する方が安心」といえるでしょう。

副業で個人事業主になるステップ

副業として個人事業主を始めるときは、税務署と都道府県税事務所への届け出をはじめ、勤務先への副業許可申請など複数の手続きが必要になります。税金面では開業届や青色申告承認申請書を出すと節税につながる可能性があるため、多忙な会社員でも積極的に検討する価値があります。

提出先や提出期限が異なるため、あらかじめ必要な書類をリスト化して、円滑に準備を進めることが重要です。本章のステップを踏まえて、個人事業主になる流れを理解してください。

税務署へ開業届を提出

副業で個人事業主として活動するには、所轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。一般的には事業を始めた日から1か月以内が目安ですが、罰則はありません。ただし、提出が大幅に遅れると青色申告の承認に間に合わないリスクが生じます。

青色申告を希望する場合は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も税務署へ提出しましょう。提出によって、最大65万円の青色申告特別控除などが利用できます。開業届には屋号を記入する欄がありますが、屋号は事業活動に使用するお店の名前です。

屋号を設定すれば、屋号付きの銀行口座を開設しやすくなる場合があります。事業用とプライベート用の口座を分けると資金管理が行いやすく、確定申告の際の仕訳整理を簡単に済ませられる点もメリットです。提出書類の控えに税務署の受理印をもらえれば、口座開設時や各種手続きで事業の正当性を示す資料として利用できます。

税事務所へ事業開始等申告書を提出

住んでいる都道府県の税事務所へ「事業開始等申告書」を提出します。「事業開始等申告書」は地方税にかかわる手続きで、国税を扱う税務署とは別の管轄が担当しています。提出期限や書式は各自治体で異なるため、都道府県の公式サイトや税事務所で確認してください。

提出しなくても罰則は定められていない場合が多いですが、地方税関連の納税通知などで不備やトラブルが起こる恐れがあります。申告書をしっかり提出すると、事業開始日や屋号などの情報が地方税の各機関に伝わり、個人事業主としての税務処理ができるようになります。

副業で事業する上でも、地方税の計算は欠かせません。住民税や事業税の申告漏れを防ぐためにも、事業開始等申告書は早めに用意しましょう。事業内容によっては、追加で許認可などを求められるケースもあるため、申告のタイミングで自治体の窓口に問い合わせをしておくと安心です。

勤務先へ副業申請を提出

会社員が副業を始める場合は、勤務先の就業規則を確認して副業に関する規定を調べます。全面的に禁じている企業もあるため、申請せずに始めると懲戒対象になりかねません。就業規則に基づき、「副業許可申請書」の提出が定められているなら、担当部署へ提出しましょう。

申請の方法や必要書類は会社ごとに違います。会社によっては、利益相反や長時間労働の防止を目的に、事業内容や勤務時間などの詳しい記載が必要な場合もあります。副業が認められれば、本業を続けながら個人事業主として活動がしやすくなります。

業種によっては会社情報の漏えいを防ぐ対策が求められるケースもあり、ルールを守らないままだと信頼を失うおそれがあります。会社への届け出は面倒に感じるかもしれませんが、社会保険や労働条件を守る観点からも重要です。

そのほかの申請

副業で個人事業主をスタートする際は、必要に応じた申請や届出をおこないます。たとえば、事業用の銀行口座を用意したいなら、屋号名義の口座が開設可能か金融機関に問い合わせてください。

屋号を使うと対外的な信用を得やすくなり、プライベート口座と分けることで収支の仕訳作業を行いやすくなります。飲食業や建設業など、特定の業種を手がけるなら各種許認可が求められる場合があります。

飲食店なら保健所の許可や消防署の届け出、建設業なら建設業許可といった具合に、業務内容に合わせた申請が必要です。また、年間の課税売上高が1,000万円を超えて消費税課税事業者になるなら、「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出しましょう。

インボイス制度で発行する請求書に必要な登録番号を取得するための手続きです。申請のやり方は郵送とe−Taxがあり、登録通知書の再発行は原則できません。書類の保管には十分注意してください。

屋号がついた事業用の銀行口座を開設

屋号を税務署に届け出ておくと、銀行で屋号名義の口座を開設しやすいです。名義と取引内容が一致していれば、クライアントや取引先に事業として活動している印象を与えられます。銀行明細の仕訳も明確になり、後々の確定申告作業をしやすくする利点があります。

各種許認可の申請

事業内容によっては、保健所や消防署への許可申請のように、行政機関への手続きが必要です。業務に適した許可を持たないまま営業すると、法令違反になるおそれがあります。事業開始前に確認し、該当する許認可を取得しておくと安心です。

適格請求書発行事業者登録申請書を提出

一定の売上高を持つ個人事業主が消費税課税事業者としてインボイスを発行する際は、税務署へ適格請求書発行事業者登録申請書を提出します。郵送またはe−Taxで申請可能で、登録通知書が交付された時点で正式にインボイスを発行できます。紛失がないよう注意してください。

副業で会社員と個人事業主を両立させるコツ

会社員と個人事業主を両立させるコツを3つ紹介します。これらを意識し、どちらの仕事もおろそかにならないようにしましょう。

本業に支障をきたさないように対策する

会社員は本業を第一に考えなければなりません。個人事業主の仕事が原因で、本業に支障をきたさないよう気をつける必要があります。

通勤時間や休憩時間のスキマ時間を活用したり、優先順位をつけてスケジュールを管理したり、本業に支障をきたさないための工夫をしましょう。

家族の理解と協力を得る

会社員と個人事業主を両立させるためには、家族の理解と協力を得ることも大切です。

副業の仕事が増えると、家事や育児にかける時間、家族との時間が減ってしまうかもしれません。家事や育児をパートナーに押し付けすぎると、パートナーの負担が増え、不満やストレスの原因になります。

家族関係にひびが入らないよう、副業を始める前に家族に相談することをおすすめします。副業にどのくらいの時間を費やすのか、家事や育児をどのように分担するのか相談すること、家族との時間を意識してつくることを心がけましょう。

特に、本業の収入だけでも十分に生活できている場合、パートナーの理解を得ることは大切です。

パートナーからの理解を得ないまま副業を始めた場合「お金は十分にあるのに、家族の時間を削ってまで副業なんてする必要はある?」「副業も仕事かもしれないけど、好きでやっていることなら趣味の延長でやりなよ」と感じ、関係性に溝ができてしまうかもしれません。

本業と副業の合計年収が1,000万円を超えたら法人化も検討

本業と副業で1,000万円を超えたら、法人化も考えましょう。個人事業主の累進課税から、一定税率の法人税に変更されるため、売上規模によっては税金の額を減らせるからです。

ただし、法人化には設立費用や維持費がかかったり、決算書の作成や税務申告が必要になったりとデメリットもあります。節税効果はどのくらい期待できるのか、デメリットを超えるメリットがあるのか、慎重に検討しましょう。

会社員をしながら副業で個人事業主になるのは最強

会社員をしながら副業で個人事業主になるという働き方は、近年注目を集めています。本業で安定した給与をもらいながら、副業の売り上げと経費計上により、効率よく収入を増やしていけるからです。本業と副業で得たスキルや経験を活かして、独立や起業を目指すのもいいでしょう。

ただし、本業と副業で仕事量が増え、時間や体力に余裕がなくなるかもしれません。家族や友人との時間やプライベートを犠牲にし、がんばりすぎてしまう人もいます。

本業に支障をきたさないように副業の仕事量や時間をコントロールすること、家族の理解と協力を得ることなど、本記事で紹介したコツを参考にチャレンジしてみましょう。

本業やプライベートとうまく両立できるか不安な人、節税効果を最大化したい人におすすめなのが、独立・起業に役立つツール・コンテンツが無料で使い放題の「アントレ」です。アントレ独自のプレミアムコンテンツをすべて無料で、何度でも視聴できます。

各種専門家への無料相談もできます。スマホから1分ほど登録作業をするだけで利用できるので、個人事業主になるかどうか迷っているなら、試しに使ってみてください。

<文/赤塚元基>