【この記事でわかること】

- フランチャイズとは?

- フランチャイズシステムの仕組み

- フランチャイズに加盟した人の成功・失敗事例

- 初心者でも失敗しない加盟先の選び方

「フランチャイズってよく聞くけど、どんな仕組みなの?」

「個人での独立・開業と比べてどんなメリットがあるの?」

フランチャイズに対して、上記のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

本記事ではそんな疑問を解決するために、基本的なフランチャイズの仕組みやメリット・デメリット、フランチャイズでの成功事例・失敗事例を徹底的に解説します。

※本記事とあわせて読むことでフランチャイズへの理解度が高まる「解説書」も用意したので、以下のURLからダウンロードしてみてください。

- フランチャイズとは?仕組みや市場規模について解説

- フランチャイズ本部が加盟店を募集する理由

- フランチャイズと類似するビジネスモデルの比較

- フランチャイズに加盟で得られる5大メリット

- フランチャイズ加盟で受ける4大デメリット

- フランチャイズのロイヤリティとは?相場・支払方法を詳しく解説

- 初心者でも失敗しないフランチャイズ加盟先の選び方

- フランチャイズ契約で失敗しないための重要なポイント

- フランチャイズに加盟した人の成功事例8選

- フランチャイズに加盟した人の失敗事例2選

- フランチャイズ加盟に向いている人/向いていない人の特徴とは?

フランチャイズとは?仕組みや市場規模について解説

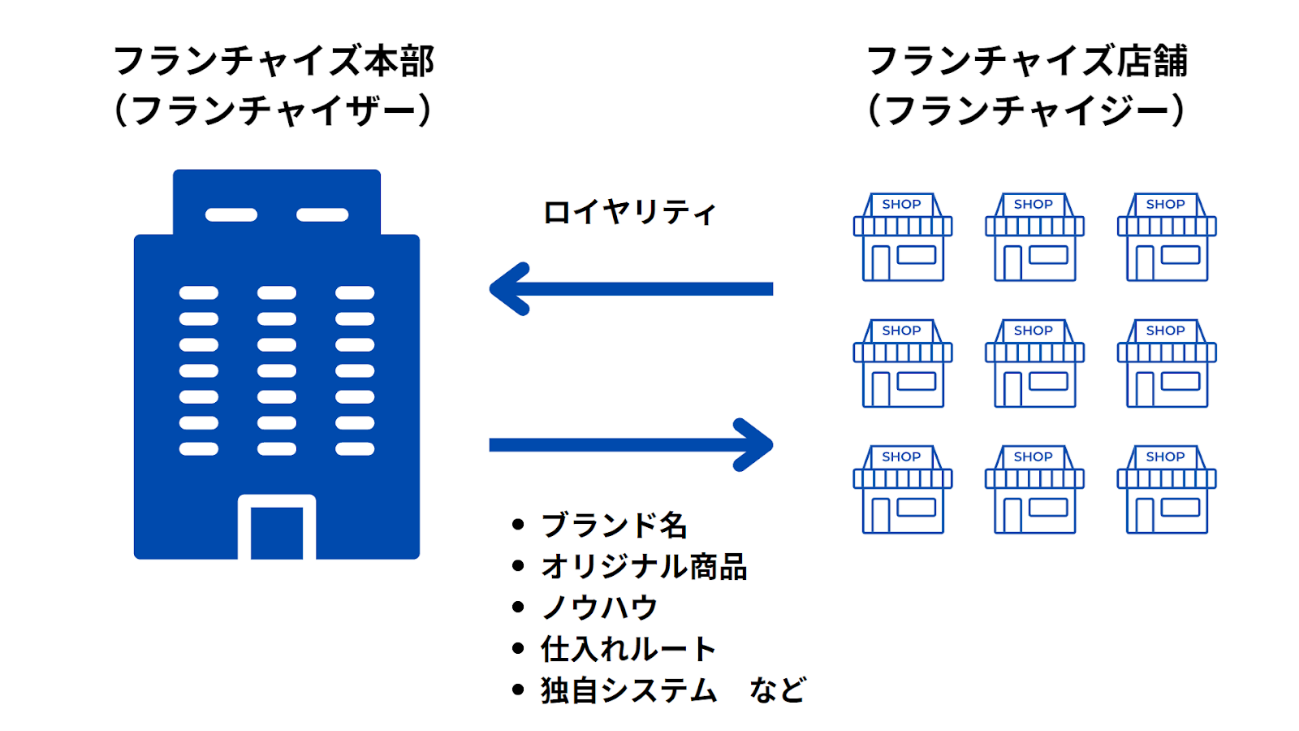

フランチャイズとは、本部であるフランチャイザーが加盟店であるフランチャイジーに対して「ブランド名」「商標」「ノウハウ」などの使用権を提供し、加盟店はその対価として加盟金やロイヤリティなどの対価を支払うビジネスモデルです。

この契約をフランチャイズ契約といいます。

【フランチャイザー】

フランチャイザーは、フランチャイズビジネスの運営主体であり、本部のことです。ブランド名、商標、ノウハウなどの使用権を提供し、加盟店の開業・運営をサポートします。

【フランチャイジー】

フランチャイジーは、フランチャイズビジネスの加盟店です。フランチャイズ本部の社員ではなく、外部のパートナーとしてフランチャイズビジネスを営みます。

【フランチャイズ契約】

フランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーの間の契約です。契約内容には、使用権の範囲やロイヤリティの額、加盟店の義務など、さまざまな内容が定められています。

フランチャイズ本部と加盟店は、事業者同士の対等な関係

フランチャイズ本部と加盟店は事業者同士の対等な関係であり、お互いにメリットがあるWin-Winな関係性だと言えます。

まず、フランチャイズ本部はブランド力やノウハウなどの経営資本を加盟店側に与えます。

そして、加盟店側はそのノウハウを活かした店舗運営で成功することにより、周辺地域での本部のブランドイメージを高めることに貢献します。

このような相互メリットが発生するので、フランチャイズ本部と加盟店は対等な関係なのです。

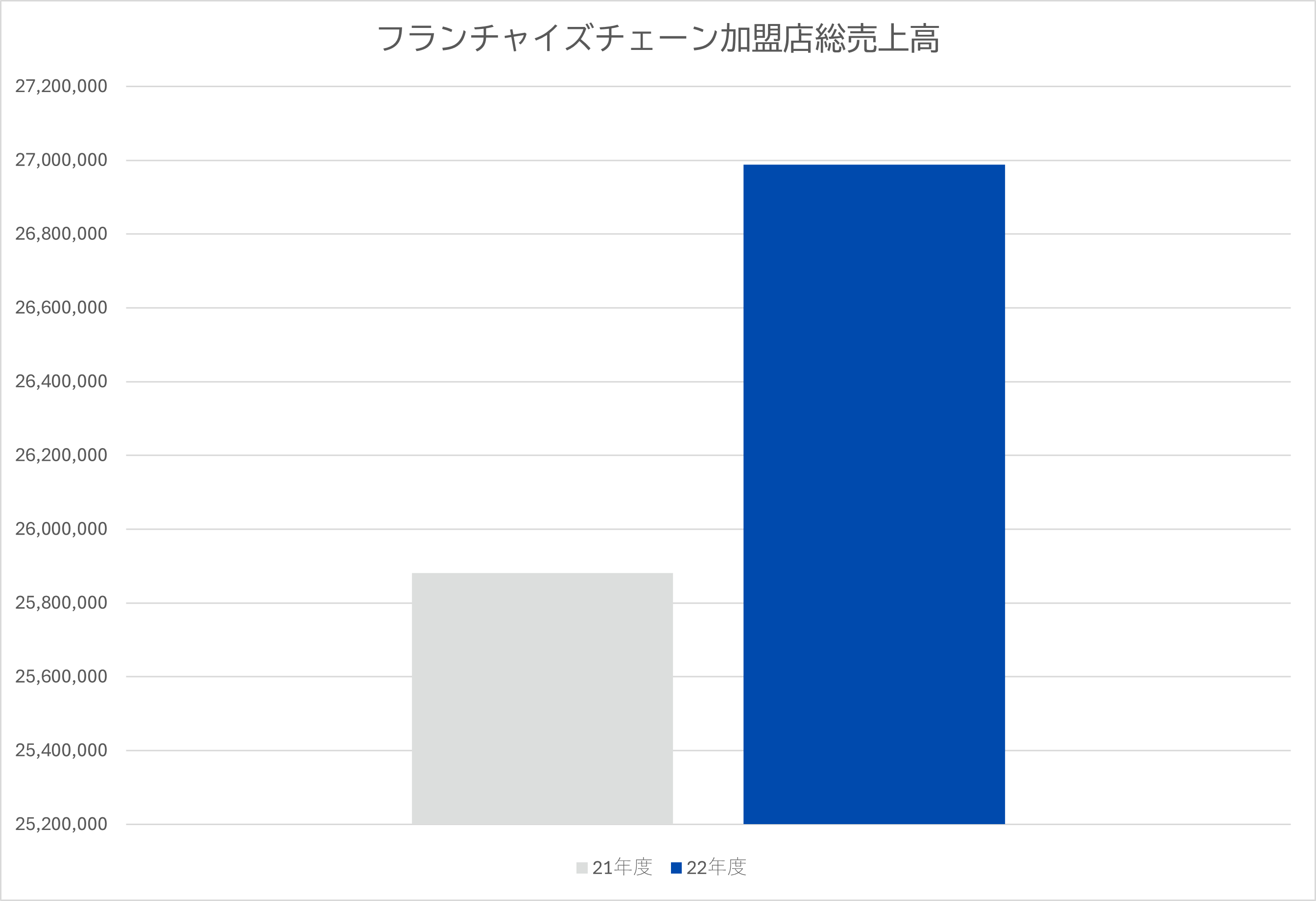

市場規模は約28兆円!フランチャイズ展開される主な業種

2023年度「JFAフランチャイズチェーン統計調査」によると、フランチャイズチェーンの売上高は28兆2,528億円となっています。フランチャイズチェーンの店舗数は減少傾向にあるものの、多くの業界で売上が増加していることが特徴です。

フランチャイズ展開される業種には、小売業・外食業・サービス業があります。

| 小売業 |

|

| 外食業 |

|

| サービス業 |

|

各業種それぞれにフランチャイズの強みがあり、例えば小売業では仕入れルートがあらかじめ確保されています。また、外食業では未経験からの開業がしやすく、技術習得や人材確保などの面で本部からサポートを得られるのがメリットです。

関連記事フランチャイズで人気の業種9選|なぜ初心者におすすめなのかを徹底解説

フランチャイズ本部が加盟店を募集する理由

フランチャイズ本部が加盟店を募集する理由は、大きく4つあります。

店舗数を増やしやすくなるため

フランチャイズ本部は、自社の従業員に頼らずに店舗を運営できるフランチャイズシステムを活用することで効率的に店舗数を増やすことができます。

店舗数が増えるとブランドの認知度や信頼性が高まり、全体的な売上アップにもつながるので、フランチャイズ本部は加盟店を広く募集するのです。

コストダウンと収益の確保のため

フランチャイズ本部が加盟店を募集するのは、コストダウンと収益確保のためでもあります。

たとえばチェーン展開をすると、仕入れ数を増やせるのでより単価価格を下げて仕入れができたり、物流を効率化できたり、広告宣伝費の節約ができる(店舗数が増えること自体が地域での宣伝につながるため)など、さまざまなメリットがあります。

また、単純に加盟店が増えるとロイヤリティが得られるので、収益確保のためにも本部は加盟店を増やしたいのです。

事業運営の効率化とビジネスモデルの改善のため

フランチャイズによるチェーン展開は、事業運営の効率化とビジネスモデルの改善にもつながります。

まずフランチャイズ本部は、ノウハウやマニュアルを共有することで店舗運営を効率化することができます。

これはすべての店舗で同じオペレーションをおこなうことで、無駄な作業を減らして効率的な店舗運営を実現できるからです。

また、すべての店舗で同じ基準で人材育成や顧客管理をおこなうことで、質の高いサービスを提供しやすくなるため、人材育成や顧客管理なども一元的に行うことも可能です。

加盟店からのフィードバックがあればビジネスモデルの改善も早期におこなえるので、フランチャイズ本部にとって加盟店の募集はメリットが大きいのです。

リスクを分散するため

加盟店を募集して店舗数を増やすと、リスクを複数の店舗に分散することでリスク軽減をはかることができます。

これにより、一つの店舗が閉店しても他の店舗で売り上げを上げることができるため、全体収益への影響を減らすことができるのです。

フランチャイズと類似するビジネスモデルの比較

フランチャイズと類似するビジネスモデルはいくつかあります。

しかし実際には「店舗経営の自由度」「継続的な指導やサポート」「ロイヤリティの支払い」などの内容が大きく異なります。

代理店制度

代理店制度とは、本部が加盟代理店に対して、販売代理店などの形で商品やサービスの販売権や商標権を委託するビジネスです。

フランチャイズと違って細かな規定が少ないことが多く、店舗の名前や販売方法は自由に決められますが、本部から加盟代理店への継続的な指導やサポートは含まれない場合が多いです。

- 有名メーカーの商品を扱える

- メーカーからサポートを受けられる

- 自社の経営に自由度がある

- メーカーの指示に従う必要がある

- 商品の仕入価格が高額になる場合がある

パッケージライセンスビジネス

パッケージライセンスビジネスとは、特定のビジネスモデルやノウハウをパッケージとして買い取る仕組みです。

開業ノウハウなどを一括で購入する「買い切り型」が多く、契約後の継続的なサポートやロイヤリティの支払いは発生しないのが一般的です。

- 運営の自由度が高い

- 初期コストが低い場合が多い

- 独自ブランドの構築が可能

- 契約の柔軟性

- サポートやトレーニングの不足

- リスクの自己負担

- 他のライセンシーとの競争

- 長期的な関係の不安定さ

ボランタリーチェーン

ボランタリーチェーンとは、独立した小売店同士が協力し、共同で仕入れや販促活動をおこなう組織です。本部と加盟店という上下関係ではなく、加盟店同士が主体となった「横のつながり」で成り立っています。

- 加盟店同士の横のつながりがあり、情報共有や相互助成が可能

- 大量購入によるコスト削減

- 小規模では取引できないメーカーの商品取り扱い、価格交渉が可能

- 地域密着経営が可能

- 加盟店の自主性が尊重される

- フランチャイズチェーンに比べて本部機能が弱い

- 加盟店の意識統一や情報共有が難しい場合がある

レギュラーチェーン(直営店)

レギュラーチェーンとは、企業(本部)が自社の資金で店舗を出店し、従業員を雇用して直接運営する形態です。一般的に「直営店」と呼ばれ、店長やスタッフは本部の社員であり、独立した事業者ではありません。

- 新規サービスなどのテストがしやすい

- ブランドイメージの維持も容易

- 管理が行き届きやすい

- 出店費用や初期費用が高額

- 多店舗展開するスピード感が遅い

- 人員確保や社員教育が必要

のれん分け

のれん分けは、長年勤務した優秀な従業員に対し、独立を支援する形で自社のブランドを使って開業を認める制度です。「社内フランチャイズ」とも呼ばれ、既存の従業員が対象となる点が大きな特徴です。

- 従業員の独立支援と企業利益の両立

- 優秀な人材の定着促進

- フランチャイズチェーンよりも低コストで展開可能

- フランチャイズチェーンよりも管理が複雑

- 従業員とのトラブルリスク

フランチャイズに加盟で得られる5大メリット

フランチャイズには、個人での独立開業にはない独自のメリットがあります。

なお、フランチャイズ加盟に関するメリット・デメリットと併せて、本部側の本音を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事フランチャイズのメリットとデメリットは?加盟店・企業それぞれの視点で解説

ブランド力を利用できる

フランチャイズ加盟の最大のメリットは、ブランド力を利用できることです。

ブランドへの信頼感から、開業初日から行列ができる加盟店も少なくありません。

しかし、あまりブランド力のないフランチャイズや地域に浸透していないフランチャイズの場合は、開業前に緻密なプロモーション戦略を立てていないと、十分な集客は見込めません。

フランチャイズ加盟する際には、出店する地域でブランドの認知度があるかを事前に確認しておきましょう。

本部のリソースが活用できる

フランチャイズ加盟のメリット2点目は、フランチャイズ本部のリソースが活用できる点です。

「商品開発」「店舗運営」「接客マニュアル」など、本部が培ってきた成功ノウハウをそのまま利用できるので、業界未経験者でも短期間で事業を軌道に乗せることが可能です。

経営に関する相談ができる

フランチャイズ加盟のメリット3点目は、フランチャイズ本部に経営に関する相談ができる点です。

経営に関するノウハウがないと「集客のための施策は何がいいか」「どこに費用をかければいいか」などを全て自身で考えなければなりません。しかし、フランチャイズに加盟していると本部が経営の相談にのってくれます。

フランチャイズ本部もロイヤリティなど加盟店から得る収益を継続的に伸ばしていく目標があるため、同じ目線で事業の成長と存続を考えてくれるのです。

加盟店同士のつながりを作れる

フランチャイズ加盟のメリット4点目は、加盟店同士のつながりを作れる点です。

フランチャイズ本部によっては、加盟者を集めた研修や交流会などをおこなっていることもあり、自分で他の加盟店に赴くこともできます。

フランチャイズチェーン加盟者という同じ立場で経営について相談し合うことで、自分だけでは思いつかなかった経営施策にたどり着くことができるかもしれません。

遊休地を活用できる

フランチャイズ加盟のメリット5点目は、遊休地を活用できる点です。

所有している土地(遊休地)を活用し、コインランドリーや駐車場、貸倉庫などのフランチャイズを始めることも昨今は人気です。

これらの事業は省人化しやすく、土地という資産を収益に変える有効な手段となります。

フランチャイズ加盟で受ける4大デメリット

フランチャイズ加盟にはメリットがある一方、フランチャイズならではの制約やリスクも存在します。加盟前に必ず理解しておきましょう。

経営の自由度が低い

加盟店は本部のブランドイメージを守るため、定められたマニュアルやルールに従う必要があります。独自のサービスや価格設定などを自由におこなうことはできません。

競業避止義務を負う可能性がある

フランチャイズの契約書には、大抵「競業避止義務」が定められています。

これは契約終了後も一定期間、同業種のビジネスを特定のエリアで開業することを禁じるものです。

「まずはフランチャイズ加盟店で学んでから、将来的に自分の店を持ちたい」と考えている方は、フランチャイズ加盟前に本部との契約書をしっかり確認しておきましょう。

ブランドイメージの悪影響を受けることがある

フランチャイズでは、自店が真面目に運営していても、他の加盟店が不祥事を起こすリスクがあります。本部の公式SNSアカウントが炎上する可能性もゼロではありません。

このようなことが起こると、直接関係ない店舗まで風評被害を受けることもあります。

風評被害があった場合の対策方法などに関して、加盟前に本部に確認しておきましょう。

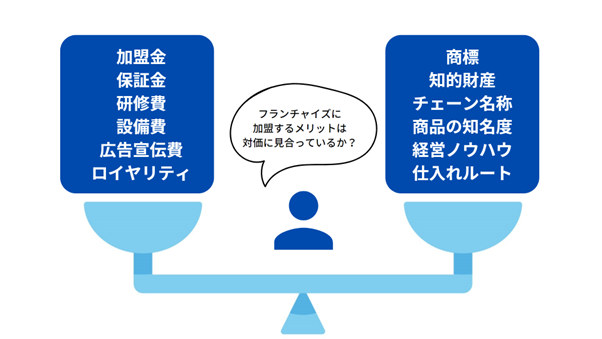

加盟金・ロイヤリティの支払いが必要

フランチャイズ加盟店は、本部に対して加盟金やロイヤリティを払う必要があります。

本部により異なりますが、加盟金の内訳は「加盟料」「開業サポート費」「保証料」「研修費」などが一般的で、加盟時に一括で本部に支払うことになります。

一方でロイヤリティは、定期的・継続的にフランチャイズ本部に納めることになります。

金額に納得がいくサポートを受けられるかどうかは、加盟前に十分に検討しましょう。

関連記事【コンビニ×フランチャイズ】ロイヤリティの仕組みや受けられるサポートを解説

フランチャイズのロイヤリティとは?相場・支払方法を詳しく解説

こちらでは、ロイヤリティの相場と支払方法について詳しく解説していきます。

飲食店フランチャイズのロイヤリティ相場は3~10%

ロイヤリティの相場は業種によって異なりますが、飲食店の場合は売上の3~10%が一般的です。

ただし『コメダ珈琲店』のように「1席あたり月額1,500円」といった固定額のケースもあるので、算出方法は事前に必ず確認しておきましょう。

コンビニ大手3社は月額制|割合は種類によって異なる

コンビニ大手3社(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン)のロイヤリティは、月々の利益(粗利)に応じて支払額が決まる「粗利益分配方式」が主流です。

土地や建物を本部が用意するかどうかなど、契約タイプによって割合は変動します。

関連記事【コンビニ×フランチャイズ】ロイヤリティの仕組みや受けられるサポートを解説

ロイヤリティの支払方法は4種類

フランチャイズのロイヤリティ支払方法には、以下4つの種類があります。

関連記事フランチャイズのロイヤリティ相場を徹底解説|計算方法の種類や業種別相場まで

初心者でも失敗しないフランチャイズ加盟先の選び方

こちらでは、フランチャイズ加盟で失敗しないためのポイントについて解説します。

事業の将来性

フランチャイズ加盟の際は、そのビジネスが今後も社会に必要とされ続けるかどうかを見極めることが重要です。

業界の成長性はもちろん、本部の既存店の成長率や閉鎖率なども確認し、長期的に安定した経営が見込めるか判断しましょう。

本部のサポート内容

フランチャイズ本部を選ぶ際は、未経験でも安心して開業できるような研修制度や開業後のフォロー体制が充実しているかを確認しましょう。

スーパーバイザー(SV)がどの程度の頻度でテンポを巡回してくれるか、本部がどのようなサポートをしてくれるのかなど、具体的な内容を事前に確かめることが大切です。

信頼できるかどうか

契約内容や収益モデルの根拠、過去の撤退事例など、加盟希望者にとって不都合な情報も誠実に開示してくれるかが、信頼できる本部を見極めるポイントです。

少しでも疑問があれば、納得できるまで質問しましょう。

フランチャイズ契約で失敗しないための重要なポイント

本部選びと並行し、契約内容の詳細を理解することも重要です。

こちらでは、契約前に確認すべきポイントについて詳しく解説します。

契約前に必ず確認すべき「法定開示書面」とは

法定開示書面とは、中小小売商業振興法に基づき、本部が加盟希望者に対して契約前に開示を義務付けられている書類です。

これには事業概要や財務状況、過去の訴訟の有無、加盟店の撤退状況などが記載されています。

この書面を丁寧に読み込み、納得できるまでは契約を進めないようにしましょう。

契約書でチェックすべき5つの項目

契約書を読む際にチェックすべき点は、以下の5つです。

ロイヤリティの算出根拠と支払い条件

「売上の〇%」と聞いても、その「売上」が税抜か税込か、どの範囲を含むかで手残りは大きく変わります。算出根拠となる定義を細かく確認しましょう。

契約期間と更新の条件

契約期間は何年か、期間満了後は自動更新されるのか、更新時に追加の費用(更新料)は発生するのかを確認しましょう。

中途解約時の違約金

万が一事業がうまくいかなかった場合の撤退も想定し、中途解約する際の違約金の額や条件を必ず確認しておきましょう。

テリトリー権(営業地域の保護)の有無

「テリトリー権」とは、自分の店舗の営業エリアが本部によって守られる権利です。

この権利がないと、近隣に同じチェーンの店舗が出店し、顧客の奪い合いになるリスクがあります。

本部から提供されるサポートの具体的な範囲

「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、説明会で聞いた手厚いサポート内容(SVの巡回頻度など)が口約束ではなく、きちんと契約書に明記されているかも確認しましょう。

フランチャイズに加盟した人の成功事例8選

脱サラしてフランチャイズ開業に踏み切った先輩の事例

1人でもできるビジネスが魅力的:観葉植物のレンタル・結城さん

IT系企業でプログラマやシステムエンジニアの仕事に携わっていた結城さんは、若い頃から憧れていた「一国一城の主」になるべく、知識や経験がないゼロスタートでも開業や経営のノウハウを得られるフランチャイズでの独立を選択しました。

1人で活動するオーナーでもメンテナンスがしやすく、かつデザイン性や社会貢献性が高いオリジナル商品が多い特長が魅力的で、提案の幅も広がり、新規顧客の獲得や単価アップにもつながっているそうです。

参考国土緑化株式会社 結城 秀勝 オーナーのオーナーレポート

「開店後30分で売り切れ」を目の当たりに:フルーツサンドの販売・安井さん

たばこメーカーの営業職として20年勤務し、早期退職のタイミングで独立した安井さんは、「短時間で売り切れる」という斬新なコンセプトに魅かれてフルーツサンドのフランチャイズに加盟しました。

「将来フルーツサンドが下火になったとしても、新しいビジネスを本部が提案するので、ビジネスパートナーとして様々なことを一緒に展開していこう」という本部の社長の一言に惹かれたそうです。

「会社員時代とはちがい、スタッフへの責任もあるので気が引き締まる思いだが、売上がダイレクトに入る独立はやりがいが大きく、楽しい」と語っています。

副業でスタートした先輩の事例

加盟前に7時間の電話相談:ポップコーン販売・高橋さん

2020年からは会社員を続けながら副業としてポップコーン販売を始めた高橋さんは、あまりの好調ぶりに開業後すぐに脱サラしたそうです。

販売経験がなかったため、加盟前には「収支や現場オペレーションのシミュレーションしよう」と考えた高橋さんは、洗い出した100問の疑問を社長に電話相談し、7時間もお話したとのこと。

入念な事前リサーチで成功を掴んだようです。

参考株式会社ジェリーズポップコーン 高橋和義のオーナーレポート

会社員の仕事を終えた夜2時間が副業タイム:結婚相談所・永野さん

自身の結婚経験を機に結婚相談所のビジネスに興味を持ち、副業で結婚相談所をスタートした永野さんは、平日9時~18時まで本業の会社員として働き、その後の時間で会員様からの相談を受けています。

「無理のない働き方ができているし、むしろ今まで趣味でしていた友人の支援の延長でビジネスができている」と感じているようです。

家庭や子育てと両立しながら輝く女性経営者の事例

育児と仕事と自分の時間を大切にできる仕事:リラクゼーションサロン・能上さん

出産を終え育児と仕事の両立が難しくなり、「もっとバランス良く働くことはできないか?」と悩んでいた能上さんは、知人からGoo-it!を紹介され「自由な時間が増えるなら」と開業しました。

スーパーバイザーの的確なアドバイスもあり、好調なスタートを切ることができたと語る能上さん。前職時代に悩んでいた仕事と家庭との時間バランスは、ほぼ解消されているそうです。

参考Goo-it! /株式会社LHS 能上 加奈恵のオーナーレポート

一生続けられる仕事とパートナーを見つけた:軽配送・山田さん

昔から車が好きだった山田さんは、一人で生きていくだけの収入が得られ、定年がなく長く働ける仕事として、軽配送での開業を選択しました。

仕事を通して出会ったパートナーとの結婚後は、仕事量を調整しているそうですが、それでも月収20万円を得ているそうです。※愛知1名

「仕事量や働きたい時間や曜日を自由に調整でき、安定した収入を得られる軽配送のお仕事は、実は女性に向いている」とのことです。

家庭や子育てと両立する新しい働き方「守りの起業」を詳しく紹介しているサイトはコチラ

親子で独立した先輩の事例

花好きの妻がこのビジネスを見つけました:観葉植物のレンタル・桜井さん

大手メーカーの商品企画としてヒット作を世に送り出してきた桜井さんは、フランチャイズに開業するまでは観葉植物の知識がゼロだったそうです。

「開業して23年、好景気も不景気の時もお客様の声に支えられてきた」と語る桜井さん。身近でこのビジネスを見ていた息子から「跡を継ぎたい」と言われ、引き継ぐことにしたそうです。

事業失敗から再起を決意!:ビルマンションの日常清掃・野崎さん

大手自動車メーカーのエンジニアを50歳で早期退職した野崎さんは、最初は「南の島で観光事業を興そう」と資金と時間を費やすも、事業の認可が下りず撤退することとなってしまいました。

その後、週休1日の勤務に限界を感じて退職した息子さんと「親子で起業して、一緒に力を合わせて人生大逆転しようじゃないか!」と共に決意したとのことです。

実は親子起業は親にも子にもメリットがあります。親子起業について詳しく知りたい方はコチラがおすすめです。

フランチャイズに加盟した人の失敗事例2選

続いて、フランチャイズ加盟で失敗した人の事例も見てみましょう。

ロイヤリティの安さだけで選び失敗:ハウスクリーニング・Aさん

ハウスクリーニングが人気だと聞いて、フランチャイズ開業したAさんは、ハウスクリーニング業界のことをよく調べました。

業界の将来予測から土地ごとのニーズまで調べ上げ、完璧な立地とプランで店舗を立ち上げます。しかし、Aさんの店舗は、半年経たずに閉店してしまいました。

Aさんはハウスクリーニングの経験が一切なかったのに、サポート体制が不十分なことで有名なフランチャイザーを、「ロイヤリティが安いから」という理由で選んでしまったのです。

ほかの情報収集は完璧でも、たった1つの見逃しがあるだけで、Aさんのような失敗につながることもあります。

シミュレーションの間違いで失敗:カフェ・Bさん

昔からカフェを経営するのが夢だったBさんは、若者に人気のカフェで、フランチャイズ開業しました。

絶対に失敗したくないからと、フランチャイザーのことを徹底的に調べ、サポートが充実したチェーンを選びました。立地選びでも、主な客層である若者が多い地域を選び、準備は万端です。

しかし、Bさんのお店には、毎日数人のお客さんしか来ません。実は、Bさんが調べたのは土地の夜間人口だったのです。そしてBさんのカフェは、マニュアルで夜8時の閉店が義務付けられています。

夜間人口と日中の人口をうっかり間違えただけで、すべての準備が台無しになりました。

フランチャイズで陥りやすい失敗を詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

関連記事フランチャイズの失敗事例22選|原因と対策・成功の秘訣まで徹底解説

フランチャイズ加盟に向いている人/向いていない人の特徴とは?

フランチャイズビジネスに向いている人の特徴は大きく5つあります。

一方、フランチャイズビジネスに向いていない人の特徴は、以下の4点です。

本部の仕組みを活用しつつも、最終的な経営責任は自分にあるという強い当事者意識を持っている方には、フランチャイズが向いていると言えるでしょう。

フランチャイズ開業までの具体的なステップ

フランチャイズ開業は、思い立ってすぐにできるものではありません。計画的に準備を進めることが成功の鍵です。

こちらでは、開業の一般的な流れを7つのステップで解説します。

STEP1:情報収集と比較検討

まずは情報サイトなどで、どのような業種・本部があるか広く情報を集めましょう。

自己資金や興味からいくつかの候補に絞っておくと、後の説明会への参加がおこないやすくなります。

STEP2:説明会・個別相談への参加

続いて、候補に残した本部の説明会に参加します。

現場の雰囲気や担当者の人柄も重要な判断材料になるため、必ず複数の本部の話を聞き、客観的に比較しましょう。

STEP3:事業計画の策定と資金調達

説明を聞いて加盟したい本部が見つかったら、本部から提示される収益シミュレーションを元に、出店希望エリアの家賃などを反映させた事業計画を作成しましょう。

自己資金が不足する場合、日本政策金融公庫の創業融資などを検討する必要があります。その審査にも事業計画は大事になってくるので、細部までしっかり作り込むことをおすすめします。

STEP4:加盟申込と本部による審査

事業計画を作成し、加盟の意思が固まったら、本部に加盟を申し込みます。

この時点で本部は、加盟希望者がブランドイメージを損なわず、事業を継続できるかなどの審査に入ります。

STEP5:店舗物件の選定と契約

審査を通過したら、本部と協力して物件を探します。

本部は成功事例に基づいた立地選定のノウハウを持っているため、積極的に相談しましょう。

STEP6:フランチャイズ契約の締結と研修

法定開示書面や契約書の内容を最終確認し、納得できたら契約の締結に進みます。

その後、本部で経営や実務に関する研修を受け、開業に必要な知識を身につけます。

STEP7:開業準備(内外装工事、人材採用など)とオープン

研修が終われば、店舗の内外装工事や備品の搬入、スタッフの採用・教育、販促活動など、オープンに向けた最終準備を進め、いよいよ開業の日を迎えます。

【Q&A】フランチャイズの仕組みでよくある質問

Q:フランチャイズの市場規模はどれくらい?

A:2023年時点で約28兆円です。

2023年のフランチャイズ市場規模は、前年比4.7%増の28兆2,528億円で、3年連続の増加となりました。

コロナ禍を経て生活様式が変化し、宅配やテイクアウト、巣ごもり需要などに対応した業態が市場の成長を牽引しています。

参考:JFAフランチャイズチェーン統計調査報告(2022年度 P1より)

※リンクの遷移先はPDFファイルです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります

Q:どんな事業で開業できるの?

A:コンビニエンスストアや飲食店のほか、ハウスクリーニングや家事代行など多岐にわたって事業展開が可能です。

飲食業・小売業・サービス業が多いですが、高齢化の影響を受けて需要の高まる介護福祉サービスや、少子化でも家庭の予算を削られにくい学習塾・英語塾などの教育関連の業種もフランチャイズが増えています。

また、時代の変化に合わせ、レンタル・シェアリングサービスや携帯電話サービスなどフランチャイズの事業モデルも豊富になってきました。

以下の記事では、フランチャイズで開業できるさまざまな業種に関して解説しています。

関連記事フランチャイズで人気の業種9選|なぜ初心者におすすめなのかを徹底解説

Q:開業資金はどれくらい必要?

A:業種やブランド、店舗の有無によって大きく異なります。

開業資金は、業種などにより数十万円から数千万円まで様々です。

より詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事フランチャイズの初期費用|資金調達の方法や「初期費用0円」のからくりを解説

Q:フランチャイズは直営店とは何が違うの?

A:店舗の運営主体が異なります。

フランチャイズ店は独立した個人や法人がオーナーとして運営するのに対し、直営店は本部が直接、自社の社員を派遣して運営します。

Q:フランチャイズ加盟するためには何をしたらいいの?

A:まずはインターネットなどで情報収集し、興味のある本部をいくつか比較検討することから始めましょう。

ロイヤリティの金額や計算方法、競業避止義務の内容、ルールの縛りなどについてよく確認しておくと、トラブルを避けることが可能です。

Q:フランチャイズ加盟~開業までの流れは?

A:一般的に、以下の流れで進みます。

準備開始から開業までは、3ヶ月〜1年程度かかることが多いとされています。

まとめ

フランチャイズは、本部が持つブランドや成功ノウハウを活用し、未経験からでも事業を始められる優れたビジネスシステムです。しかし、人によって向き不向きがあるため「楽して儲かる」仕組みでないことも事実です。

本記事で解説したメリット・デメリットや成功・失敗のポイントを理解し、自分に合った働き方かどうかを慎重に見極めましょう。

自分に合った働き方がわかる無料診断をおこないたい方は、下記からお試しください。

<文/赤塚元基>