「開業届」と聞くと、副業では出さなくていいというイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

しかし実際は、副業でも開業届を出すメリットがあるのです。

本記事では、副業で開業届を出すメリットや、具体的な書き方・提出方法までを徹底的に解説します。

副業を始めていて、開業届をまだ出していない人は、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:「月10万以上】稼げる副業13選!7つのコツとおすすめのサービスを紹介」

開業届とは?

開業届とは、新しく事業を始めるための手続きと、手続きの際に提出する書類を指した言葉です。

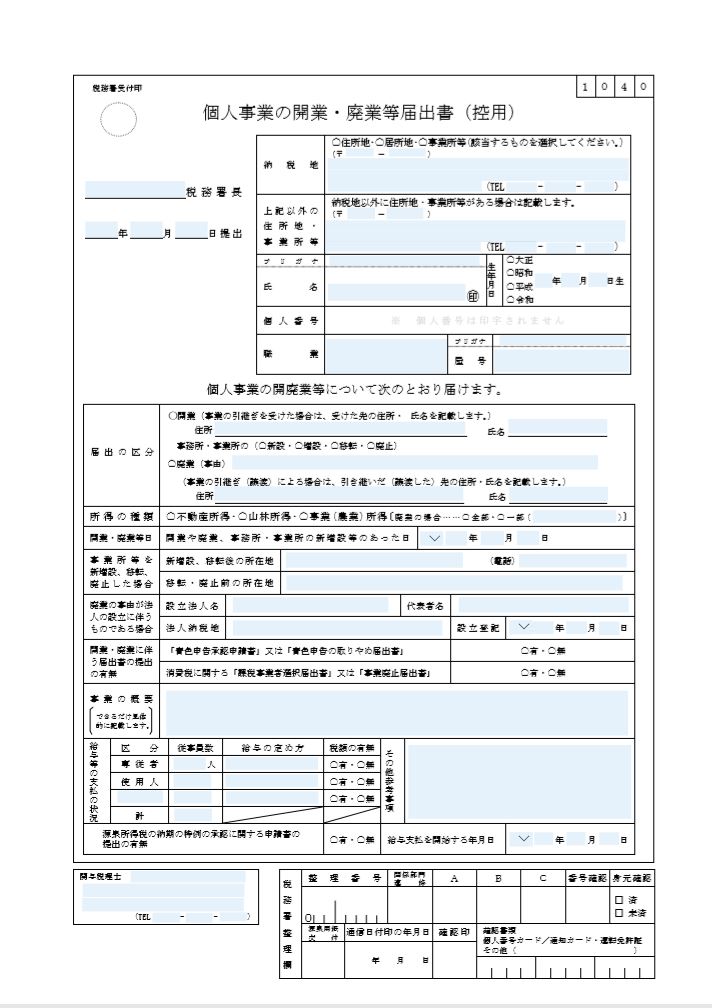

開業届で提出する書類の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。名前の通り、開業届は個人事業主になる際の手続きであり、法人を立ち上げる際の手続きとは異なります。

届出書は税務署で受け取り可能で、手続きもそのまま税務署で行えます。また、届出書は国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。

まず副業についてもっとよく知りたいという方はこちらの記事も読んでみてください。

開業届はどんなときに出す?

開業届は、個人事業主として事業を始めるときに提出します。原則として、継続的な事業によって収入を得る場合、開業届の提出が必要です。

しかし、収入が発生する全ての事業で、開業届の提出が必要なわけではありません。特に、会社員が行う副業は、開業届を出さずに行っている場合も多いでしょう。

次からは、どのような場合に開業届を出さなければならないのか、解説します。

開業届を出さなければならない場合

開業届を出さなければならないのは、下記のいずれかに該当する場合です。

- 事業により、継続的に収入を得ている場合

- 事業所得が年間20万円を超える場合

小額であっても、継続的な事業収入がある場合は、開業届の提出が必要です。ブログやYouTubeによる広告収入、副業でライターやデザイナーとして活動している場合などが、継続的な事業収入に当たります。

また、継続的でなくとも年間20万円を超える収入がある場合は、開業届の提出が必要です。

副業・本業にかかわらず、自分で事業を行っている場合は、開業届を出すべきと捉えておくと良いでしょう。

開業届を出さなくても良い場合

インターネット通販で要らないものを売った場合や、単発バイトのような一時的な雇用契約に基づいて得た収入は、継続的な事業収入になりません。開業届の提出も不要です。

インターネット通販のような、偶発的な収入は「雑所得」と呼ばれます。雑所得が年間20万円を超えないようであれば、開業届は出さなくて構いません。

また、単発バイトのような副業は、あくまで雇用契約に基づくものです。つまり、本業の会社からもらっている給与と同じ扱いであり、自分で事業を行っていることにはなりません。

開業届は副業でも出すべき?

本業ではなく、副業として個人事業を行う場合も、開業届を出しましょう。提出の義務があるから、という理由もありますが、開業届を出すこと自体にメリットがあるからです。

開業届を出すことで、副業にかかるお金を、経費として計上できるようになります。さらに、開業届を出した個人事業主なら、条件によっては年間収入から65万円の控除ができる「青色申告」も可能です。

ほかにも、屋号(個人事業主としての社名)名義の銀行口座やクレジットカードが持てるようになるなど、開業届を出すメリットはたくさんあります。

開業届は、どこに、いつまでに出せばいい?

開業届は、開業してからいつまでに、どこに出せばいいのでしょうか。

開業届は、事業開始から数えて1ヵ月後までに、最寄りの税務署に出さなければなりません。開業届の提出期限が、税務署の閉庁日(土日・祝日など)と重なる場合は、閉庁日の翌日が期限となります。

また、税務署ならどこに出しても良いということはなく、自宅住所の所轄税務署に提出しなければなりません。開業届を出しに行く前に、国税庁のWebサイトから、所轄税務署を調べると良いでしょう。

開業届の書き方

実際の開業届を見ながら、開業届の書き方について解説します。開業届は、国税庁のWebサイトからダウンロード・印刷できます。提出がまだの方は、続きを読みながら記入してみましょう。

参照:個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/865KB)

開業届の書き方

- 開業届を提出する税務署と提出日を記入

- 希望する納税地の住所と電話番号を記入

- 住所地:自宅住所。自宅兼事務所の場合に選択

- 居所地:日本国内に住所はないが、事業は日本で行っている場合に選択

- 事業所等:自宅とは別の事業所。自宅住所を納税地に選ぶことも可能

- 氏名を記入:印鑑は個人のものでも、個人事業主としての屋号印でも可能

- 個人番号(マイナンバー)を記入

- 個人事業主としての業種を記入

- 個人事業主としての社名のようなもの。なければ空白でもOK

- 新しく開業する場合、開業を選択。住所や氏名は空欄でOK ※家業など、事業を引き継いだ場合は住所と氏名を記入

- 該当する事業を選択

- 実際に事業を始めた日付を記入

- 新しく開業する場合は記入不要

- 開業届と同時に提出したい書類を選択

- 「職業」の記載を基に、具体的な業務内容を記入

- 従業員を雇用する場合に記入

- 従事者数:家族関係にある従業員

- 使用人:家族以外の従業員

- 提出する場合は「有」を選択

- 従業員に給与を支払い始めた、または払い始める予定日

開業届の控えは保管しておこう

開業届を提出すると、税務署から控えがもらえます。開業届の控えは、下記のようなときに必要です。

仕事用とプライベート用の銀行口座を分けたいときは、屋号名義の銀行口座を作ると良いでしょう。金融機関によっては、屋号名義での口座開設に、開業届の控えが必要になります。仕事用のクレジットカードを作りたい場合や、オフィス契約のような個人事業主として結ぶ契約についても同様です。

特に、個人事業主は会社員と比べて、クレジットカードの審査に通りにくいです。開業届を出した証拠となる「控え」を提出することで、審査をクリアする確率を高めましょう。

開業届の控えは失くさないよう、大切に保管してください。

開業届を出して事業開始したら、節税対策もしっかりしよう

個人事業主として事業を行う場合、開業届は必ず出さなくてはなりません。副業として事業を行う場合も、事業が継続的なものであれば、開業届の提出は必要です。

とはいえ、開業届を出すことを重く捉える必要はありません。開業届は最寄りの税務署で、すぐに出せます。税務署がよほど混雑していない限り、手続きには1時間もかからないでしょう。

開業届を出すことで、青色申告や経費の計上など、さまざまな節税対策が可能となります。本業として個人事業に取り組む場合はもちろん、副業として取り組む場合も、節税のメリットは大きいです。

<文/赤塚元基>