【この記事でわかること】

- フランチャイズで起こる失敗事例22選

- フランチャイズで失敗する原因

- フランチャイズで失敗する人の特徴

- 失敗しないためのポイント

- フランチャイズで成功するために必要なスキル

フランチャイズ開業で失敗しないためには、過去の失敗事例から学ぶことが最も効率的です。

本記事では、「お金」「事業計画」「契約」「人脈」「心構え」の5つの観点から、フランチャイズ経営で陥りやすい失敗事例を22種類、厳選して紹介します。

後悔のない独立・開業を実現するために、ぜひご一読ください。

そもそもフランチャイズとは?仕組みを解説

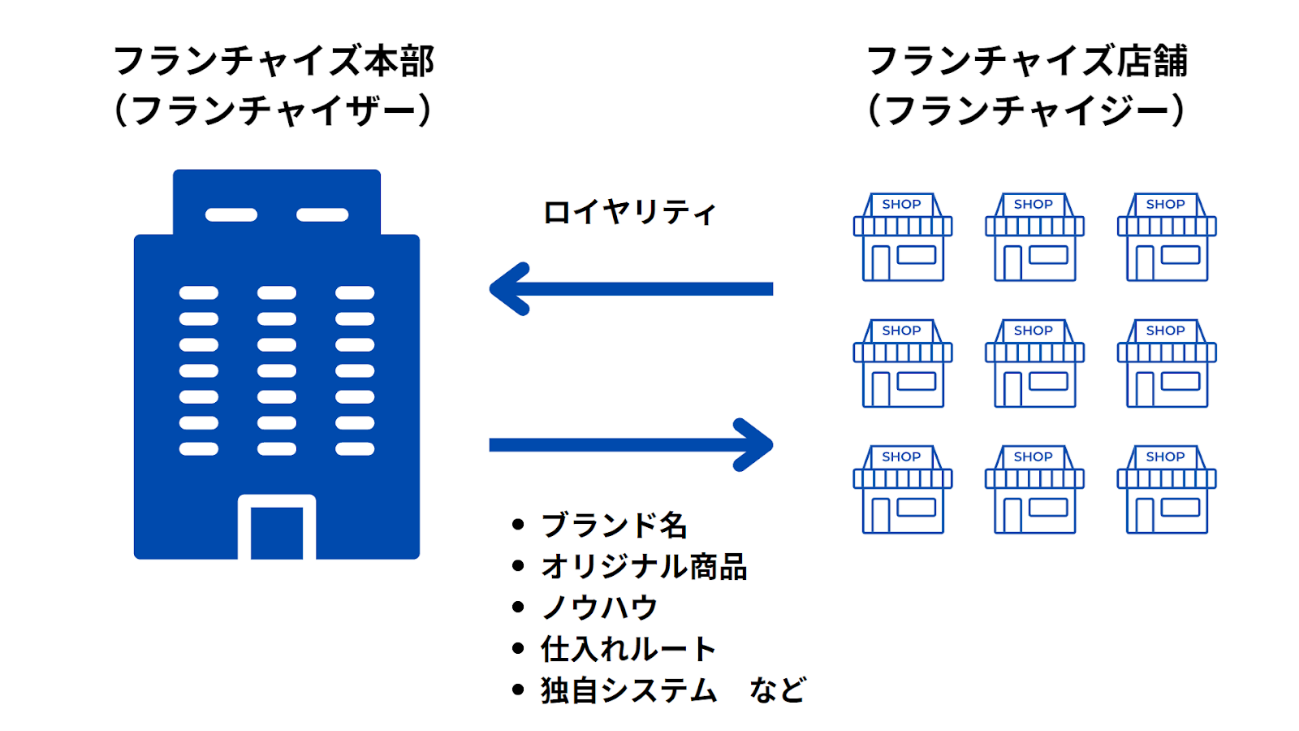

フランチャイズ(FC)とは、個人や法人が本部(フランチャイザー)と契約を結び、本部のブランド名・商品・経営ノウハウを利用して事業をおこなうビジネスモデルです。

加盟店(フランチャイジー)は本部の成功事例を最大限活用して開業できるので、未経験からでも短期間で事業を軌道に乗せやすいとされています。

しかし、加盟すれば必ず成功するというわけではありません。

実際、日本フランチャイズチェーン協会の調査では、国内のチェーン数が減少傾向にある

というデータが出ており、経営に失敗して撤退する店舗があることも事実です。

本部の力を借りらはするものの、最終的な経営責任はオーナー自身にあることをまず理解しておきましょう。

参考:JFAフランチャイズチェーン統計調査2021年度(2021年4月から2022年3月)P1|一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会

フランチャイズ経営で陥りやすい失敗事例22選

フランチャイズ経営で陥りやすい失敗は、大きく分けて5つのカテゴリーに当てはまります。

1. お金の失敗

フランチャイズの失敗で最も多いのが「お金」に関するトラブルでの失敗です。

お金の問題は一度つまずくと挽回が困難なため、開業前から「資金調達」と「資金繰り」の2つについては十分に考えなければなりません。

ケースA:過去の滞納歴が融資の審査に影響した

事業計画は万全だったにもかかわらず、融資の審査に落ちて開業が大幅に遅れたAさん。

その原因は、過去の携帯電話料金の滞納でした。

融資審査では、事業内容だけでなく個人の信用情報が厳しくチェックされます。消費者金融からの借入や、公共料金、クレジットカードなどの支払遅延は、審査において致命的なマイナス評価につながってしまいます。

これらの記録は数年間残ってしまうため、開業を考えるなら日頃から金銭管理を徹底する必要があります。

ケースB:クレジットカードの審査に落ちた

会社員時代と同じ感覚で事業用のクレジットカードを申し込んだところ、審査に落ちてしまったBさん。

実は独立直後の個人事業主は、会社員と比べて社会的信用度が低いと見なされがちです。

事業用のカードが必要な場合は、信用度が高い会社員のうちに作成しておきましょう。

ケースC:補助金が使えなかった

開業資金に補助金を充てようとしたCさんは、制度の仕組みを誤解していたことで補助金が出ず、計画を変更せざるを得ませんでした。

補助金や助成金の多くは、採択後にまず自己資金で支払いをおこない、その実績報告を経てから後払いで支給される「精算払い」です。

補助金を開業資金に充てることは難しいので、元手となる資金は必ず自身で確保しておきましょう。

ケースD:開業資金が大幅に超過

知り合いの業者に店舗の内装工事を任せきりにした結果、見積もりを大幅に超える金額を請求されたDさん。

店舗開発で最も費用がかかる内装工事では、業者任せは禁物です。

必ず複数社から相見積もりを取り、追加工事が発生する際のルールを事前に明確に取り決めておくことで、予算オーバーを防げます。

ケースE:運転資金が想定より高くついた

開業後の売上は順調だったものの、想定以上の経費(家賃、人件費、光熱費など)流出で資金が底をつきかけたEさん。

経営者になると、従業員時代には見えなかった様々なコストが発生します。

なので、事業計画の段階で売上予測だけでなくあらゆる運転資金を現実的に見積もり、余裕を持った資金計画を立てることを意識しましょう。

ケースF:社会保険料・税金が高すぎた

独立1年目の売上が好調でつい散財してしまったFさん。

後から届いた社会保険料や税金の請求額を見て驚愕し、個人の貯金を崩して支払う羽目になったそうです。

会社員時代は給与から天引きされていたため意識しにくいですが、独立後はこれらの費用を自分で計算し、納税時期に備えて資金を確保しておく必要があります。

毎月の売上から納税分を別口座に取り分けておくなど、仕組みで管理すると良いでしょう。

2. 事業計画の失敗

事業計画の甘さは、経営の失敗に直結します。

とくに「立地・商圏調査」と「売上予測」の2点での見込み違いが失敗を招くことが多いため、ここではその2点の失敗事例を確認していきましょう。

ケースG:客単価が上がらなかった

住宅街に弁当屋を開業し、ファミリー層向けの高単価商品を企画したGさん。

しかし、実際の顧客は単身者ばかりだったため、客単価が上がらずに苦戦してしまいます。

これは、商圏を「住宅街=ファミリー層が多い」と大雑把に捉えてしまったことが原因で起こった失敗です。

事業計画を作成する際は、そのエリアの客層チェック、そしてその客層が求める商品は何かという徹底した事前リサーチが必要になります。

ケースH:激戦区に出店してしまった

「人が多いから」という理由だけで繁華街にサロンを開業したHさん。

しかし、想像を絶する競合店の多さに埋もれてしまい、集客に大苦戦しました。

人通りの多さは魅力ですが、それは同時に顧客の奪い合いを意味します。

自店の強みで競合に勝てるのか、あるいはあえて競合の少ないエリアで地域一番店を目指すのか、冷静な戦略分析が求められます。

ケースI:リピート率予測を強気設定

大学の近くにネットカフェを開業し、学生のリピート利用を楽観視していたIさん。

しかし、大学の無料Wi-fiという強力な競合の存在を見落とし、リピート率は低迷してしまいます。

事業計画を立てる際は、競合の存在を徹底的に洗い出し、自店でしかできない付加価値の提供を考える必要があります。

ケースJ:受注ペースが想定より遅かった

ネット通販で利益率を上げるため、商品を大量に一括購入したJさん。

しかし受注ペースが想定より遅く、大量の在庫を抱えて資金繰りが悪化してしまいます。

実績のないうちは、利益率よりもキャッシュフローを優先すべきです。

まずは小ロットで仕入れて販売ペースを掴み、実績に応じて仕入れ量を調整し、在庫リスクを避けるようにしましょう。

3. 契約・手続きの失敗

経営者になると「フランチャイズ契約」「賃貸契約」「業務委託契約」など、様々な法的な取り決めに関わるようになります。

当然「知らなかった」「よく読んでいなかった」という言い訳は通用しません。

ここでは契約違反や事務手続きの不備による失敗を見ていきましょう。

ケースK:契約書を大して読まずにフランチャイズ契約

ハウスクリーニングのフランチャイズに加盟後、別の強みを持つ同業のフランチャイズにも加盟したKさん。

しかし、最初の契約書にあった「競業避止義務(本部の競合となる事業を禁止する条項)」に違反したとして、本部から訴訟を起こされました。

契約書は署名した時点で法的な拘束力を持つため、内容を軽視せず、一語一句すべてに目を通し、理解・納得した上で契約しましょう。

ケースL:退去を迫られた

自宅マンションでアクセサリー販売を始めたLさん。

しかし、管理会社から賃貸契約違反を理由に退去を迫られました。

居住用の賃貸物件は、契約書で事業目的での使用が禁止されていることがほとんどです。

自宅開業を検討する際は、まず賃貸契約書を確認し、事前に貸主や管理会社の許可を得るようにしましょう。

ケースM:確定申告で大量の領収書と格闘

日々の経営に追われ、領収書の整理を怠っていたMさん。

確定申告の時期になって山積みの書類と格闘し、本業に支障をきたしてしまいます。

経理や確定申告といった事務作業は経営者の重要な責務なので、日頃から整理を徹底するか、苦手であれば早めに税理士などの専門家に依頼しましょう。

専門家への費用は、時間と正確性を買うための必要経費と捉えるべきです。

ケースN:自分でつくった契約書が穴だらけだった

自作の契約書でクライアントと契約した制作会社のNさん。

突然のキャンセル依頼に対し、契約書に返金に関する規定がなかったため、返金と外注費の支払いで大きな損失を被りました。

契約書は、自社の利益と権利を守るための盾です。とくに金銭が絡む重要な項目に不備があれば、事業は簡単に傾いてしまいます。

テンプレートの利用や自作には限界があるため、弁護士など専門家にレクチャーを受けるようにしましょう。

4. 人脈・ネットワークでの失敗

ビジネスは人で成り立ってるため、人との関わり方は何よりも重要です。

ここでは「元々の人脈への依存」と「スタッフとの関係構築」における失敗を見ていきましょう。

ケースO:前職からの受注に頼りきりで新規開拓を怠った

デザイナーとして独立後、前職の会社からの発注で安定した売上を得ていたOさん。

しかし、その状況に満足して新規開拓を怠った結果、前職の会社からの発注が減ったタイミングで経営危機に陥りました。

特定の取引先からの売上に依存するのは非常に危険です。安定している時期にこそ、常に新しい顧客を開拓し、リスクを分散させる経営努力が求められます。

ケースP:友達・知り合いの来店は1度きり

友人に声をかければ常連になってくれると期待し、ネイルサロンを開業したPさん。

しかし、開店祝いとしての友人の来店はあったものの、リピートにはつながりませんでした。

友人関係とビジネスは別物です。顧客がお店を選ぶ基準は、あくまで品質や価格や利便性です。

友人からの売上をあてにするのではなく、商圏内の顧客獲得に注力しましょう。

ケースQ:縁故で採用した知人に強く要望できず……

友人に頼まれ、友人の弟を採用してしまったQさん。

勤務態度が悪くても友人との関係を気にして強く指導できず、他の社員の不満が溜まる結果になってしまいます。

縁故採用自体が悪いわけではありませんが、採用基準はあくまで事業に貢献できるか否かです。

情に流された採用は、組織全体の生産性と士気を低下させるリスクを伴うと肝に銘じておきましょう。

ケースR:スタッフが定着しなかった

副業でマッサージ店を経営し、現場をスタッフに任せていたRさん。

しかし、現場を知らないまま売上や接客に細かく口出ししすぎた結果、スタッフの信頼を失い、一斉退職を招いてしまいました。

経営者と現場の役割は異なります。とくに現場を離れているオーナーはスタッフを信頼し、彼らが働きやすい環境を整えるのが責務です。

過度な介入は現場の士気を下げるだけなので、適切な距離感を保つようにしましょう。

5. 心がまえの失敗

最後に紹介するのは、経営者自身の「心構え」に起因した失敗です。

経営者は「判断を迫られるプレッシャー」「想定外の事態への対応」により、心身の健康バランスを崩してしまうことが多々あります。

ここでは、テクニックやノウハウ以前の「経営者としての土台作りと覚悟」がいかに大切かを見ていきましょう。

ケースS:周りに経営者がいなかった

会社員時代の同僚に経営の悩みを相談しても、的確なアドバイスが得られなかったSさん。

「経営者の悩みは経営者にしか分からない」ので、相談相手を間違えてしまうと孤独感を強める結果になってしまいます。

「地域の商工会議所」「経営者団体」「SNS」を活用すれば、同じ立場の仲間や先輩経営者を見つけることができるので、孤独に陥る前に外部に助けを求める行動力を養いましょう。

ケースT:想定より大幅に業績が伸びず、支出が増えていった

客足が思うように伸びず、焦りから次々と広告費を投下して支出を増やしてしまったTさん。

経営に想定外のトラブルはつきものなので、事業計画の段階で「うまくいかなかった場合のプラン」を用意しておくことが重要です。

「予備の運転資金を確保する」「複数の集客手段を準備する」など、事前にリスクを想定した備えをしておくと、いざというときに冷静な判断ができるでしょう。

ケースU:客足が遠のいてきた

自身の技術力に絶対の自信を持ち、定番メニューを磨くことだけに固執していた美容室オーナーのUさん。

しかし、時代のニーズの変化に対応できず、客足は徐々に遠のいていきました。

既存の強みを磨くことは大切ですが、それと同時に市場や顧客のニーズの変化を常に観察し、新しいサービスを取り入れる柔軟性も経営には必要です。

常に顧客ニーズをチェックし、新しい需要に対応できるようにアンテナを張っておきましょう。

ケースV:体調管理に失敗

仕事に没頭するあまり自身の健康を後回しにしていたVさん。

ある日突然倒れてしまい、長期入院を余儀なくされました。

経営者にとって、自身の健康は最大にして最後の資本です。会社員時代と違って誰も健康管理はしてくれないので、定期的な健康診断はもちろん、日ごろの健康管理も自身で徹底する必要があります。

関連記事:https://entrenet.jp/magazine/25579/

フランチャイズで失敗する原因とは

ここまで具体的な失敗事例を見てきましたが、大きく4つに分類できます。

本項目では、事例の分析から見えてきた「フランチャイズ失敗の原因」を詳しく解説します。

本部選びの失敗

フランチャイズの成否は、パートナーとなる本部選びで大半が決まるといっても過言ではありません。

加盟前の説明会で提示される成功事例や甘い言葉だけを信じ、契約を急いでしまうのが最も危険なパターンです。

「サポート体制は万全か」「収益モデルは現実的か」を複数の既存オーナーに聞くなど、実情の部分を事前にしっかり確認しておきましょう。

資金計画の失敗

「自己資金は〇〇万円あれば大丈夫」といった本部の言葉を信じ、ギリギリの資金で開業することも失敗の原因の1つです。

実際、多くの人が運転資金の見積もりの甘さで廃業に追い込まれています。

売上が安定するまでの数カ月間は赤字が続くことは珍しくないので、少なくとも半年~1年分の運転資金(家賃、人件費、仕入れ費など)と、自身の生活費は別途確保しておきましょう。

想定外の機材トラブルや追加の広告費など、計画になかった出費は必ず発生します。楽観的な見通しを捨て、石橋を叩いて渡るくらいの慎重さを持った方が良いでしょう。

市場調査の失敗

本部が「この立地がオススメです」と推薦したとしても、それを盲信してはいけません。

本部にとっては加盟店が増えることの方が優先度が高いため、余っていテナントを回されている可能性も十分にあります。

なので必ず自分の足で現地に赴き、平日・休日の人の流れ、通行人の属性(年齢、性別など)、競合店の状況を徹底的に調査するようにしましょう。

データ測定を本部に依頼し、現地視察は自身でおこなうなど役割を分けて複数の視点から立地を見ることが必要です。

経営での失敗

フランチャイズ失敗の原因は「他人任せの姿勢」であることがほとんどです。

フランチャイズは、あくまで本部の看板と仕組みを借りて事業をおこなう「独立した経営」なので、最終的な経営責任はオーナーにあります。

本部が提供するマニュアルに従うだけで繁盛するほど、経営は甘くはありません。マニュアルを遵守しつつも「どうすればもっとお客様に喜んでもらえるか」「地域に合わせた集客方法は何か」などを自ら考え、主体的に行動し続けるオーナーだけが成功を掴めるでしょう

経営がうまくいかないのを本部や環境のせいにする姿勢では、決して事業は好転しません。

フランチャイズで失敗する人の特徴

フランチャイズで失敗しやすい人には、いくつかの共通した特徴があります。

これは性格の問題というより、経営者として事業に取り組む上での思考のクセやスタンスの問題です。

自分に当てはまる点がないか、客観的にチェックしてみましょう。

他人任せで主体性がない人

「本部が何とかしてくれる」「加盟金を払ったのだから成功させて当然」といった受け身の姿勢の人は、ほぼ確実にフランチャイズ開業に失敗します。

フランチャイズは、あくまで独立した事業です。

本部をパートナーとして活用しつつも、自分の店の経営課題と向き合い、主体的に改善策を実行する強い意志がなければ、生き残ることはできません。

学習意欲・変化への対応力がない人

「昔はこのやり方で成功した」「自分はこの道のプロだ」と過去の成功体験やプライドに固執し、新しい知識や市場の変化を学ぼうとしない人も危険です。

顧客のニーズは常に変化します。本部の新しい方針や、業界のトレンドに対して常にアンテナを張り、謙虚に学び続ける姿勢がなければ、時代に取り残されてしまい経営に失敗してしまうでしょう。

数字に弱く、どんぶり勘定な人

売上、経費、利益、資金繰りといった経営の根幹をなす数字を把握せず、感覚だけで経営する人は資金ショートを起こしがちです。

日々のPL(損益計算書)やBS(貸借対照表)の重要性を理解し、数字に基づいた冷静な経営判断を下せなければ、事業の舵取りはできません。

数字が苦手でも、最低限の知識を身につける努力は必要です。

コミュニケーションが苦手な人

従業員や顧客、そして本部担当者との円滑なコミュニケーションは、経営をスムーズに進めるための潤滑油です。

スタッフに適切な指示やフィードバックができない、顧客のクレームに真摯に対応できない、本部と良好な関係を築けないなどのコミュニケーション能力の欠如は、人材の離反や売上の低下に直結します。

フランチャイズで成功する人とは?

では逆に、フランチャイズで成功を収めるオーナーにはどのような共通点があるのでしょうか。

本項目では、成功に不可欠な3つの資質について解説します。

本部の力を最大限に活用できる

フランチャイズで成功するオーナーは、まず本部のノウハウやマニュアルを素直に受け入れ、忠実に実行します。

これは、長年の経験と実績から作られた「成功のための設計図」の価値を正しく理解しているからです。

自己流のアレンジを加える前にまずは基本を徹底的に守る素直さこそが、本部の力を最大限に引き出し、経営を成功させるために必要な資質です。

オーナーとしての主体性と実行力がある

基本を守りながらも、指示待ちではなく主体的に動けるオーナーは経営に成功しやすいと言えます。

マニュアルを土台としながらも、自店のエリア特性や顧客層に合わせ「もっと良くするにはどうすべきか」を常に考え、行動に移すことで事業は成功しやすくなります。

本部からの情報を受け取るだけでなく、自ら経営を学んで新たな集客施策を試すなど、オーナーとしての主体性を持って事業を動かしていく実行力が、競合との差を生み出すでしょう。

資金と人材を管理する能力

事業を継続させる上で必要なのが、資金と人材の管理能力です。

日々の売上や経費を正確に把握して余裕を持った資金計画を立てる能力と、スタッフが働きやすい環境を整えモチベーションを引き出し、チームとして目標に向かうためのコミュニケーション能力が経営には欠かせません。

この両輪をバランス良く回せるかどうかが、成功できるかどうかを左右します。

失敗を回避する|フランチャイズ加盟前後の行動チェックリスト

本項目では、これまで解説してきた失敗の原因と成功の秘訣を踏まえ、具体的に「いつ」「何をすべきか」をチェックリストにまとめました。

フランチャイズ開業で後悔しないため、以下の項目を必ず確認するようにしましょう。

STEP1:後悔しないためのフランチャイズ本部選び

まずは、最も大切な本部選びの段階でのチェック項目を記載します。

感情や勢いで決めず、客観的な情報収集を徹底しましょう。

そのビジネスは5年後、10年後も需要が見込めるか□ 収益モデルの精査

本部が提示する収益シミュレーションの根拠は明確か

ロイヤリティや仕入れ費などを差し引いた実質的な利益はどのくらいか□ サポート体制の確認

開業前研修の内容は十分か

開業後のSV(スーパーバイザー)によるサポートは手厚いか□ 既存オーナーへのヒアリング

現役オーナーに直接連絡を取り、本部の良い点と悪い点をヒアリングしたか□ 本部の姿勢

成功事例だけでなく、撤退事例などのネガティブな情報も誠実に開示してくれるか□ 理念への共感

本部の経営理念やビジョンに、心から共感し、情熱を注げるか

以下の記事ではロイヤリティについて解説しているので、ロイヤリティについて良くわからないという方は目を通しておきましょう。

https://entrenet.jp/magazine/25146/

STEP2:契約書・法定開示書面の徹底確認

契約書にサインしてしまうと、もう後戻りはできません。

事前に、以下の重要書類を隅々まで読みこんでチェックしましょう。

□ 法定開示書面の熟読

法律で定められた情報開示書面を隅々まで読み込み、内容を完全に理解したか

□ 契約書の全条項理解

契約書の内容で、少しでも疑問に思う(用語がわからない)条項はないか?

□ 費用関連の確認

加盟金やロイヤリティだけでなく、研修費、広告分担金、違約金など、支払う可能性のあるすべての費用を把握したか

□ 契約期間と中途解約

契約期間と更新条件は妥当か

やむを得ず中途解約する場合のペナルティはどの程度か

□ 義務と禁止事項の確認

競業避止義務やテリトリー制など、自身の活動を制限する項目を正確に理解したか

□ 専門家の活用

不安な点があればその場でサインせず、弁護士などの専門家に契約書チェックを依頼したか

STEP3:成功の土台を作る

無事に開業できても、そこがゴールではありません。

事業を継続させ、成長させるための施策ができているかもチェックしましょう。

□ 資金管理の徹底

事業用口座と個人口座を明確に分け、日々のキャッシュフローを管理しているか

納税資金は計画的に確保しているか

□ 計画と実績の比較

事業計画と実際の数値を比較し、ギャップの原因を分析して次の一手を打てているか

□ 主体的な集客

本部の広告に頼るだけでなく、地域特性に合わせた独自の集客(SNS、ポスティング、地元イベント参加など)を実践しているか

□ 人材の育成

スタッフを共に店を盛り上げるパートナーとして捉え、育成やコミュニケーションに時間を割いているか

□ 健康管理

経営者自身の健康が最大のリスクだと認識し、健康診断などを怠っていないか

【フランチャイズの失敗】に関するよくある質問

最後に、フランチャイズの失敗に関してとくに多く寄せられる質問に答えていきます。

多くの方が抱える共通の不安や疑問を、ここで解消していきましょう。

Q1.フランチャイズに失敗して、借金が残ることはありますか?

A1.可能性は十分にあります。

開業時の融資返済が残っている状況で廃業した場合、その借金は当然ながらオーナー個人に残ります。加えて、本部への違約金や店舗の原状回復費用などが発生することもあります。

こうした最悪の事態を避けるためにも、借入を最小限に抑えた無理のない資金計画を立てること、そして「ここまで赤字が続いたら撤退する」という損切りラインを事前に決めておきましょう。

Q2.本部を訴えることはできますか?

A2.可能ですが、勝訴は容易ではありません。

本部に明らかな契約違反や違法行為(虚偽情報の提供など)があれば、訴訟を起こすことは可能です。

しかし、多くの場合で契約書は本部に有利な内容になっており、加盟店側の立証は困難を極めます。また、訴訟には膨大な時間と費用がかかることも覚悟しなければなりません。

なので、契約段階で弁護士に契約書の内容をチェックしてもらうか、中小企業庁のフランチャイズ相談窓口などに相談するようにしましょう。

Q3.未経験からでも開業に成功できますか?

A3.成功できる可能性は十分にあると言えます。

本部が蓄えた成功事例やブランド、マニュアルや仕入れルートを活用できるので、未経験からでも成功できる可能性は十分にあります。

ただし、成功のためには本記事で解説してきた通り「本部任せにせずオーナーとしての主体性を持つ」「常に学び続ける謙虚な姿勢を持つ」などを意識して行動しなければなりません。

「フランチャイズで成功する人に共通するスキル」の獲得のために努力できるのであれば、業界未経験であることはハンデになりません。正しい知識と覚悟を持って臨めば、成功の確率は大きく高まるでしょう。

まとめ

本記事では、フランチャイズのリアルな失敗事例から失敗の原因、そして成功の秘訣までを徹底的に解説しました。

フランチャイズは決して「楽して儲かる」ための手段ではありません。そのように捉えていると、開業しても長く事業を続けることは難しいでしょう。

フランチャイズ開業に挑戦する際は、本記事をもう一度読み込み、チェックリストなどを活用して万全の準備を整えましょう。

「アントレ」は、さまざまな業種のフランチャイズや代理店募集の情報を掲載しているので、気になる方はぜひ一度サイトをご覧ください。

<文/赤塚 元基>